「最近の政治変化」カテゴリーの記事一覧

シリア/最近の政治変化

(1)現況概観

「アラブの春」の動きとして2011年3月から始まったシリアにおける反体制運動は当初、現体制の枠内での「改革」による「民主化」を要求し、平和的手段による目的達成を意図していた。しかしながら、アサド政権が「民主化」要求にある程度は応えつつも、デモ行進や集会に対する強硬的な態度を取ったことから、反体制勢力は次第に「体制転換」を求めるようになり、政権側の弾圧措置を招く一方、反政府武装闘争がシリア各地に広がっていくことになった。

それでは、バアス党政権が1963年以来続き、また1971年以降はアサド父子が大統領職を独占して「世襲支配」を行ってきているシリアにおいて、「民主化」とは具体的に何を意味するのであろうか。ここで、既述のダールによる政治体制の類型化の議論を思い起こすと、シリアの政治体制は「包括的抑圧体制」であることから、この体制から「ポリアーキー」に至る民主化プロセスは必然的に「市民的・政治的自由」の拡大を伴うことになる。

だが、反体制運動が開始されてからのアサド政権による「市民的・政治的自由」の拡大措置は、反体制勢力を満足させることが出来なかった。例えば、B・アサド大統領は内閣の決定に基づき、1963年以来施行されてきた「国家非常事態」の解除及び「最高国家治安裁判所」の廃止を命令する大統領令に、2011年4月21日に署名した1。しかしながら同時に、治安部隊メンバーの行動に対して免責特権を与える大統領令や、スンナ派のイスラーム組織「ムスリム同胞団」に所属することは死罪に値するとの同令が同時に公布された2。また、2012年2月26日には、現憲法が国民投票によって承認され、憲法改正が実現した3。

アサド政権はこのように、国家非常事態の解除や最高国家治安裁判所の廃止、さらには現憲法における「政治的多元主義」の導入(第8条)といったように、一方ではシリアにおける「市民的・政治的自由」を漸進させてきた。特に、「バアス党が国家、社会の指導的党である」と旧憲法では規定されていた(第8条)ことから、シリアの政党制の実態がジョヴァンニ・サルトーリの言うところの「ヘゲモニー政党制」に分類可能な状況において4、「政治的多元主義」が現憲法で保障されたことは「民主化」への第一歩と見なされるものであった。

しかしながら、反体制勢力に対する治安部隊の強硬措置を大統領令で認めたうえに、アラブ世界で影響力を増していたムスリム同胞団を敵視し続けたことは、アサド政権の「民主化」努力が茶番に過ぎないものであるとの印象を、反体制勢力並びに多くのアラブ・欧米諸国に植え付けることになった。さらに、「包括的抑圧体制」から「ポリアーキー」に至る径路が、「少数の比較的同質的なエリートの間ではなく、社会諸階層と、政治思想をたとえ全部ではなくともほとんど反映する広範な代表者間で、相互安全保障の体系を創出することを必要としている」5との指摘があるなかで、アサド政権は基本的に反体制勢力との対話を拒否してきた。

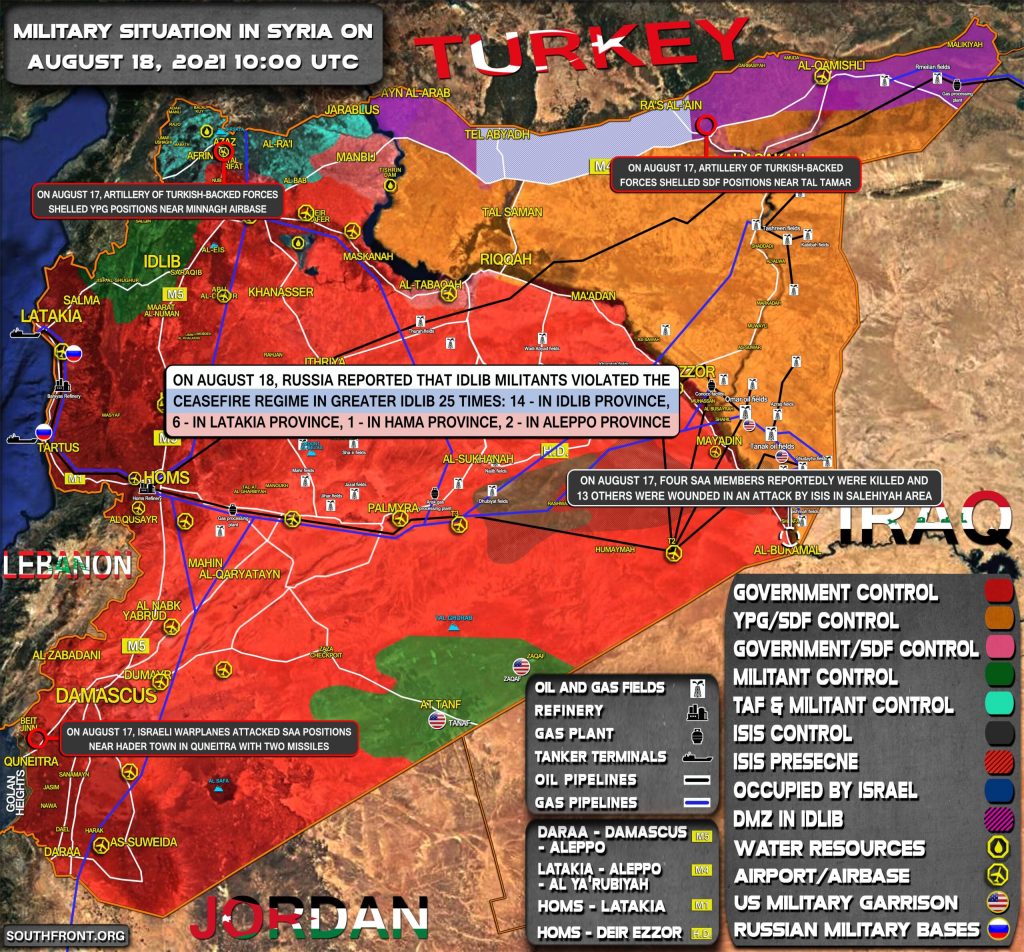

以上のようなアサド政権の対応により、シリアにおける反政府武装闘争は2011年後半以降、激しさを増した。アサド政権は一時期、軍事的にかなり追い詰められたものの、2015年9月以降のロシア軍による大規模な軍事支援で態勢を立て直し、シリア各地を武力で次々と平定していった結果、現在はシリア領土のおよそ3分の2を支配下に置いており、実質的な戦闘はイドリブ地域にほぼ限定されている。他方、シリア領土の残り3分の1に関しては、その大半をクルド勢力が支配下に収めており、それ以外は反体制勢力や「イスラーム国」(IS)などの支配領域となっている。なお、ISの支配領域は現在、大幅に縮小しており、ISはシリオ沙漠地帯の狭い領域(「ポケット」)で孤立している(各勢力の支配領域は以下の地図6が示す通りである)。

(2)諸外国の介入

上述した4つの国内主要アクター(アサド政権、クルド勢力、反体制勢力、そしてIS)のなかで、アサド政権に対しては、政治・軍事・経済面では主にロシアやイランが支援し、政治・経済面では中国も支援している。また、クルド勢力に対しては、米主導の有志連合が軍事支援をしてきたが、ドナルド・トランプ大統領は2018年12月19日に、米軍のシリア完全撤退に関して言及し、さらに一昨(2019)年10月6日に、米軍(1000人規模)のシリア北東部からの撤退宣言を行った。その結果、米軍のプレゼンスはシリア北東部のクルド勢力支配地域において大幅に縮小し、上記の地図が示すように、タナク油田やオマール油田にごくわずかの兵力を残すまでとなっている。他方、反体制勢力に関しては、様々な武装組織が存在し、「穏健勢力」と「過激勢力」に大別される。「穏健勢力」の代表例がシリア国民軍(SNA:旧自由シリア軍)系諸組織であり、後者の代表例がシャーム解放委員会(HTS:旧ヌスラ戦線)である。シリア北西部のイドリブ地域並びにアフリーン地区、及びシリア北東部のユーフラテス北東岸地域におけるSNA系諸組織に対しては、トルコが軍事支援を与えており、さらにはトルコ軍がこれら地域に駐留して作戦も共にしている。また、シリア南東部のタンフ地域におけるSNA系諸組織に対しては、米軍基地の縮小が報じられたこともあり、米国による軍事支援は減少傾向にあると見られている。

このように、主に米国、ロシア、トルコ、そしてイランがシリア国内の各勢力に様々な対外支援を行っていることから、同国はこれら諸国によるパワー・ポリティックスが展開される場となっている。シリアは、2011年3月までは地域政治の「主体」として対外的な影響力を行使してきたが、今や「客体」として諸外国による影響力の行使を受ける場となっているのである。

そこで、シリアにおける米露、米土、米イラン、露土、露イラン、そして土イランの各関係について概略する。米露関係に関しては、米国が反体制勢力を支援し、ロシアがアサド政権を支援していることから、両国は基本的には対立関係にある。だが、クルド勢力をめぐる米露関係は少々複雑である。なぜならば、米国がクルド勢力を見捨てた形になっていることから、クルド勢力はアサド政権、さらにはロシアとの関係を強化しているのである。しかしながら、シリア全土の完全掌握を目指しているアサド政権と、シリア北東部における自治の維持さらには拡大を望んでいるクルド勢力との間では、双方の利害が一致していない状況である。そこで、アサド政権及びクルド勢力双方とのパイプを持つロシアによる調停の役割が期待されるところであるが、ロシアとアサド政権との長年に渡る親密な関係や、ロシアとトルコが近年その関係を強化していることに鑑みると、ロシアがクルド勢力の意向に沿った動きを取るのかは不明である。ゆえに、クルド勢力はアサド政権及びロシアに対するカウンターバランスとして、米国と完全に縁を切るわけにはいかないのである。

米土関係に関しては、両国共に反体制勢力に対する支援を対シリア政策の柱としてきた一方で、クルド勢力に対する両国の政策は相反しており、二面性を有していると言える。すなわち、トルコが「シリア民主軍」(SDF)や「シリア民主評議会」(SDC)といったクルド勢力を「テロ組織」と見なしてきたのに対して、米国はクルド勢力と同盟関係を築いてきた。だが、トランプ大統領が一昨(2019)年10月に米軍のシリア北東部からの撤退宣言を行った直後に、トルコ軍及びSNA系勢力が対クルド勢力軍事作戦「平和の春」を発動した際には、米国はトルコの行動を強く非難する声明を発したものの、その行動を止めるための具体的な手立ては、限定的な経済制裁を例外として、殆ど講じなかった。これは、後述するような露土関係の緊密化といった事態を前にして、米国がトルコとの関係悪化を出来るだけ避けたいとする意思表示であったと言える。また、トルコ軍がこの作戦により、タッル・アブヤドからラス・アインに至る地域に「安全地帯」を確立するなかで、同年10月17日に出された米土共同宣言では、同地帯の治安がトルコ軍によって第一に担われることとされるなど、米土関係は「平和の春」作戦に伴いさらなる悪化が懸念されたものの、決定的な亀裂には至らなかったのである。

米イラン関係に関しては、トランプ政権がイランの核政策や対外政策などを問題視し、同国に敵対政策をとっているなかで、米国は反体制勢力を、そしてイランはアサド政権を、それぞれ支援している。そして、イランが「イラン革命防衛隊」(IRGC)やヒズブッラーなどの軍事プレゼンスを、アサド政権支配地区に維持していることに対して、米国は、イランがこうしたイラン系勢力を利用して、テヘランからバグダード及びダマスカスを経由してベイルートに至る「シーア派回廊」を構築して覇権を追求している、と見なしているのである。ただ、米国はシリアにおいてイラン系勢力に対する直接的な軍事行動を日常的にはとっておらず、米国の同盟国であるイスラエルがこうしたイラン系勢力に対する軍事行動を頻繁に起こしている。

露土関係に関しては、アサド政権支援のロシアと、反体制勢力支援のトルコとは、本来は対立関係にある。だが、ロシア主導のシリア包括和平を目指す試みである「アスタナ会合」(後述)が2017年1月に開始されて以降、トルコは「三保障国」(他はロシア及びイラン)の一員として同会合を支持している。さらに、2018年9月17日の露土首脳会談においては、イドリブ地域における大規模戦闘を回避するために「イドリブ合意」が成立した。その後、「イドリブ合意」は現在に至るまで殆ど実現されておらず、アサド政権がイドリブ地域再掌握に向けての大規模攻撃に着手し、ロシア軍がシリア政府軍(SAA)に対して主に空爆支援を行うなかで、トルコは同地域に対する増派を行い、SNA系勢力に対する支援を強化している。このように、ロシアとトルコはイドリブ地域において敵対的な軍事行動を行う一方で、ウラジミール・プーチン大統領とレジェップ・タイップ・エルドアン大統領はしばしば電話協議を行うなど、事態がエスカレーションしないように出来る限り協力する姿勢をも見せている。ロシアとトルコはS400ミサイルの購入や天然ガスの供給などでも関係を深めており、それゆえに両国共に米国との関係が決して手放しで良好であるとは言えないことから、シリアでは軍事的に対立する局面が存在する一方で、事態鎮静化に受けて協力可能な時はそのようにするなど、両国関係は二面性を持っているのである。

露イラン関係に関しては、両国共にアサド政権を政治・軍事・経済的に支援している意味では、同盟関係にある。また、イランは「アスタナ会合」における「三保障国」の一員であることから、ロシア主導の和平の試みにコミットしていると言える。だが、ロシアとイランの間には、シリア国家の在り方に関する根本的な相違があると言わざるを得ない。すなわち、ロシアは自軍が展開するタルトゥースの海軍基地やフマイミームの空軍基地が安泰であるように、「パックス・ロシアーナ」(ロシア主導の平和)のもとでシリア国内を可能な限り安定化させることにプライオリティを置いていると想定される。ゆえに、ロシアはシリア政府(具体的にはアサド政権)の統治能力回復、さらには強化を望ましいことと考えていると推察され、SAAの再建を自らの利益と見なすであろう。他方、米国やイスラエルからの軍事攻撃の可能性に常に晒されているイランにとって、シリアは軍事作戦上の要衝であり、同国内でIRGCやヒズブッラーがフリーハンドで行動可能な状況が望ましい。ゆえにイランはこれら勢力に対する制約要因となりかねないSAAの再建には消極的とならざるを得ないであろう。また、アサド政権が支配領域を再掌握し、復興計画の策定・実施に乗り出すなかで、ロシアの企業とイランの企業がライバル関係になることも想定可能であり、両国関係には悪化の種が隠れていると言えるのである。

土イラン関係に関しては、トルコが反体制勢力を、イランがアサド政権を、それぞれ支援していることから、両国は対シリア政策を異にしている。だが、トルコ及びイラン共に、「アスタナ会合」を「三保障国」の一員として支援しており、シリア情勢に関して協議する場を有している。また、イランはトルコとコンタクトを持つのみならず、アサド政権と緊密な関係にあることから、イドリブ情勢が国際的な注目を集める状況において、イラン外務省は昨(2020)年2月8日に、同国がトルコとアサド政権との仲介役を担う意向であることを表明した7。

(3)和平に向けた国際的な動き

上記のように、シリアに対する各国の思惑が異なることは、結果として紛争解決プロセスを機能不全にさせ、内戦が長引くことになった。それでは、シリアにおいてはこれまで、どのように国際的な和平の試みがなされてきているのであろうか。ここでは、国連主催の「ジュネーブ協議」及びロシア主導の「アスタナ会合」を軸に考察する。

シリアで反体制運動が勃発し、事態収拾の目途が立たない状況において、安保理は米露対立により機能麻痺に陥った。そこで、アラブ連盟は2011年12月に160人規模の停戦監視団を派遣したものの、アサド政権と反体制勢力との武力の応酬はむしろエスカレートし、2012年2月に派遣終了が決定された。他方、同年2月にはコフィ・アナン元国連事務総長が国連・アラブ連盟合同シリア担当特使に就任し、4月には300人規模の停戦監視団の派遣が安保理で決定された。しかしながら、ロシアの反対により、停戦の実現に寄与するような強制措置が安保理決議に盛り込まれなかったことから、アサド政権と反体制勢力との武力対立は止むことなく、監視団活動は8月に終了した。

このように戦闘が拡大する状況において、アナン特使は2012年6月末に、安保理常任理事国やシリア周辺諸国の外相などをジュネーブに集め、事態打開に向けた協議を行った(「ジュネーブ1」)。その結果、アサド政権のメンバーを含む「移行政府」の樹立提案を含む「ジュネーブ・コミュニケ」8が6月30日に成立したものの、B・アサド大統領の退陣を要求する反体制勢力の支持を得ることは出来なかった。加えて、米国が2012年11月に、反体制勢力の統括組織としての「シリア国民評議会」の後継組織として、「シリア国民連合」の樹立を強力に後押ししたことから、米露間の溝は開く一方であり、シリア情勢解決の見通しが立たない状態が続いた。

このように、「ジュネーブ協議」は米露間の対立により、当初から暗礁に乗り上げたものの、アナンの後任としてアフダル・ブラーヒーミー(元国連アフガニスタン特別代表)が国連・アラブ連盟合同シリア担当特使に2012年9月に就任し、会議の実現に向けて積極的な外交を展開した結果、「ジュネーブ2」は2014年1月から2月にかけて2ラウンドに分けて開催されるに至った。しかしながら、B・アサドの処遇をめぐり、アサド政権と反体制勢力が真っ向から対立し、妥協点は見いだされなかった。

その後、ブラーヒーミーの後任としてステファン・デ・ミストゥーラ(元国連アフガニスタン支援団代表)が国連・アラブ連盟合同シリア担当特使に2014年7月に就任し、「ジュネーブ3」が2016年2月になって開催されたものの、3日に会議の一時延期及び25日の再開が発表された9。だが、これは実現せずに終わり、1年余りの中断の後に、2017年2月から3月にかけて開催された「ジュネーブ4」においても、アサド政権と反体制勢力の直接対話は行われなかった。同年3月に開催された「ジュネーブ5」も大きな成果なく終了し、「ジュネーブ6」(同年5月)では、「憲法および法律に関する技術的コンサルティブ・メカニズム」の設置が合意された。しかしながら、同メカニズムの設置に対する具体的な進展はその後見られず、「ジュネーブ7」(同年7月)、「ジュネーブ8」(同年11月~12月、2ラウンドに分けて開催)、そして「ジュネーブ9」(2018年1月、但しウィーンで開催)共に、実質的成果なく終了した。

このように、「ジュネーブ協議」が大きな成果を生み出すことなく、事実上休止状態に至っている背景には、アサド政権と反体制勢力との間にプライオリティの違いが存在することがある。すなわち、「ジュネーブ協議」における4つの主要議題(ガバナンス、憲法、選挙、テロとの戦い)の中で、政権側はテロ問題を優先すべきと考えているのに対し、反体制側は政権移行に繋がるような他のイシューに重きを置いているのである。また、「ジュネーブ8」においては、反体制勢力が合同代表団を形成10して参加したが、B・アサドの退陣に依然として拘ったことは政権側の不興を買った。さらに、後述する「アスタナ会合」の開催以降、とりわけロシアが「ジュネーブ協議」に関心を失っていることも、戦局で優位に立っているアサド政権側に譲歩を促す方向に作用せず、反体制勢力との溝を広める結果となったのである。

ロシアは、2015年1月及び4月に、アサド政権及び同政権によって許容されているシリア国内の反体制勢力が参加する和平協議をモスクワで開催したが、大きな成果なく終了した。その後、「ジュネーブ3」が中断されたままの状況において、プーチン大統領とエルドアン大統領は2016年12月16日に、カザフスタンの首都アスタナ(当時、現在のヌルスルタン)での、米国や国連が関与しない形での新たなシリア和平交渉の開催意向を表明した。そして、国連が12月31日に、安保理決議第2336号により、ロシア及びトルコ主導の停戦並びに和平会議開催支持を表明した結果、アスタナでの和平協議(通称「アスタナ会合」)は国際的なお墨付きを得ることになったのである。

「アスタナ会合」は現在に至るまで、ロシアを筆頭に、トルコ及びイランが主導するシリア包括和平を目指す試みとして15回開催されており、「アスタナ1」(2017年1月)、「アスタナ2」(同年2月)、「アスタナ3」(同年3月)においては、「アスタナ2」でアサド政権と反体制勢力の直接交渉が短時間行われた以外、大きな成果なく終了した。その後、「アスタナ4」(同年5月)において、ロシア、トルコ、及びイランを停戦の「保障国」とする「緊張緩和地帯」の設置が決まった。同地帯は、イドリブ地域、ホムス北部、ダマスカス郊外東グータ、シリア南部に設置され、イドリブ地域以外では同年7月から8月にかけて停戦が発効した。しかしながら、ホムス北部及びシリア南部では、露軍が展開してしばらくは停戦が概ね維持されたものの、アサド政権によって「テロ組織」認定されているHTSやISの拠点がこれら地域に存在していることを理由に、最終的にはSAAが攻撃に着手し、露軍が見て見ぬふりをするなかで、掌握するに至った。また、東グータでは2018年春に、SAAに加えて露軍が、HTSが拠点を有していることを理由に空爆を中心とする猛攻撃を実施し、人道危機が深刻化するとともに、化学兵器攻撃事案も発生した。この結果、アサド政権は2018年春までに、イドリブ地域を除く「緊張緩和地帯」を掌握したが、アサド政権による攻撃が続くなかでもトルコは「アスタナ会合」に参加し続けた。その背景には、ホムス北部、東グータ、そしてシリア南部のいずれにおいても、トルコが強力に支援していた反体制勢力が存在していなかったことがあった。

「アスタナ5」(2017年7月)、「アスタナ6」(同年9月)、「アスタナ7」(同年10月)、「アスタナ8」(同年12月)、「アスタナ9」(2018年5月)、そして「アスタナ10」(2018年7月、但しソチで開催)共に、大きな成果なく終了した。「アスタナ11」(同年11月)においては、9月の露土首脳会談で設置が決まった、イドリブ地域における「非武装地帯」設置に関して協議が行われた。だが、協議終了後に具体的な進展は見られず、同地域で露軍支援のSAAと、トルコ軍支援の反体制勢力との間で戦闘が行われているのは既述の通りである。また、一昨(2019)年には3回(4月の「アスタナ12」、8月の「アスタナ13」、そして12月の「アスタナ14」)開かれ、本(2021)年2月には「アスタナ15」が開催されたものの、何れも成果は殆どなく終了した。

ロシアは他方で、アサド政権及び反体制勢力関係者を集めた「国民対話会議」を2018年1月にソチで主宰し、その結果として「憲法委員会」の設置が決まった。「憲法委員会」は、アサド政権、反体制勢力、そして「独立系」のメンバー各50人から構成されることとなっており、アサド政権及び「シリア交渉委員会」(SNC、旧「高等交渉員会」(HNC)であり、反体制勢力の統括政治組織)は各々、メンバーの候補者リストをデ・ミストゥーラに手渡した。だが、デ・ミストゥーラが同年9月11日に、「独立系」メンバー候補者リストをロシア、トルコ、そしてイラン政府関係者に提示したところ、ロシアとイランは事前に相談を受けていなかったことを理由に、そのリストを即座に拒否した。デ・ミストゥーラは12月に辞任し、後任にはゲイル・ペデルセン(国連ノルウェー政府代表部元大使)が国連シリア担当特使に就任した。

ペデルセンが「憲法委員会」の発足に向けた外交的努力を重ねた結果、一昨(2019)年9月にようやく人選の完了と設置が宣言された。同年10月末から第1ラウンドが翌11月上旬にかけて開催されたものの、同下旬の開幕が予定されていた第2ラウンドは実現しなかった。その後、昨(2020)年8月に開催された第3ラウンド、同年11月から12月にかけて開催された第4ラウンド、そして本(2021)年1月に開催された第5ラウンドは、何れも小規模会合であったものの、成果は上がらなかった。アサド政権側が「憲法委員会」を現憲法の改正のための協議の場と捉えているのに対して、SNC側は同委員会を新憲法の制定のための協議の場と見なしていることにより、双方の見解の隔たりが大きいのが実情である。

ヨルダン/最近の政治変化

民主化の前提

ヨルダンの民主化は、三つの側面から説明できる。(a)民主主義への国内的条件:ヨルダンは独立後、立憲君主制下で近代化を志向した。1947年には初めての総選挙が実施された。また1952年憲法には、民主主義的原則が反映されており、同憲法下で政党活動は活発に展開され、また議会も政府に対する影響力を示していた。しかし、国王は国内的混乱を「外からの介入」によるものと判断し、1957年から政党活動の禁止と戒厳令の施行により、自由な政治活動は困難となった。その後、ヨルダン川西岸のイスラエルによる占領(1967年)を契機に、選挙そのものも凍結された。しかし、このような民主主義の経験は、その後の民主化の重要な初期条件を提供した。(b)国際的政治経済構造変動の影響:ヨルダンは、1988年に経済構造の脆弱性が表面化し、依拠していた外国からの十分な支援も受けられず、経済危機に陥った。先進国による構造調整は、政治改革の要請を伴っていたため、民主化への外的条件を提供した。また構造調整の求める緊縮財政は、ヨルダン・ディナールの下落、生活基本物資の価格値上げなどによる、市民の反発を呼び、1989年には南部地方での大規模な物価値上げ反対暴動を引き起こし、これが内的な改革・民主化への圧力となった。(c)ヨルダンの法的条件の変化:ヨルダンはパレスチナの一部であるヨルダン川西岸の領有権を主張してきたが、西岸の自立志向の拡大(インティファーダ発生など)の政治的影響を考慮した結果(国内のパレスチナ系住民の政治化)、1988年に西岸との法的・行政的な関係を断絶した。これは自国領土の占領という選挙法上の問題(自国領土たる西岸の代表を選べない)を解消した。 以上の3点以外に、2010年以降の中東域内のアラブ諸国の民主化運動の影響で、憲法や選挙法改正の議論が活性化したことが新たな民主化への条件を提供している。

上記に加え、ヨルダンの民主化をめぐる王政と国民の関係に関する特殊事情に注目することが必要である。政府は、国民生活に負担を強いる経済構造改革を実施するためにも、国民の理解を得やすい透明性のある政治運営を行う事で、国民の支持を得ようとした。しかし、過去の経験から、民主化による(外部からの政治的介入による)政治状況の混乱を避けたいという国王側の危機感があった。かたや民主化を求めてきた改革派エリートの中には、過去の民主主義導入による政治的混乱が結局、ヨルダンの民主主義の長い中断をもたらしたという経験を重視する傾向が見られた。そのような事情から、ヨルダンではフセイン国王を筆頭に、体制側と(反体制派を含む)政治エリート間の協議に基づいて、民主化のチャートとしての「国民憲章」(1991年)が起草される事になった。ここにヨルダンの「上から」でも「下から」でもない、妥協による民主化の構想が成立した。その後、多くの対立点を抱えながら、民主化プロセスが継続してきた背景には、このような国内におけるいわば現実的判断が作用していると見ることも可能である。

アブドゥッラー2世国王治下10年後の2011年には、チュニジアやエジプトなどの体制変革を伴う中東各国の民主化運動のうねりの中で、国王は首相の交代により民意への対応姿勢を示すという従来の手法で対応してきた。しかし従来の古典的対応への批判もあり、不十分との批判はあるものの、憲法の改正と選挙法の改正による一歩踏み込んだ改革によって民意に応える姿勢を示さざるをえなくなった。

民主化プロセス

トランスヨルダン時代の1921年から戦間期をへて、7つの政党が主に英国からの独立と主権の確立を目指して活動してきた。しかし、これらの政党はエリート中心の組織にとどまり大衆的支持に基づいたものではなかった。1955年の政党法の下で、政党活動は活性化したが、野党と政府の対立やクーデタ未遂事件などを経て、戒厳令が敷かれ政党活動は長期にわたって凍結されることになった。

1989年には、22年ぶりの総選挙が実施された。この時点では、政党活動は認められていなかった。このため、福祉団体としての活動を認められてきたムスリム同胞団が、その組織力を選挙で圧勝し、80議席中22議席を獲得し、単独政治勢力としては第一党となった。この第11期議会の時、湾岸危機(1990年)が発生し、イラクへの多国籍軍介入反対の国内世論を背景にムスリム同胞団から初めて入閣者が出るなど、同砲団の議会内外での影響力は頂点に達した。しかし、その反動として、議会が政治的イデオロギーのやり取りで空転し、国民の一番の関心事である生活条件の改善に資する実質的な議論が全く進まず、議会に対する批判も芽生え始めた。湾岸戦争における親イラク外交があだとなって、国家運営上重要な援助国であるアメリカからの厳しい対応に苦慮した国王は、反米色を一向に弱めない同胞団を警戒するようになった。そのような中で1992年には政党法により、政党活動が公認され、1993年には新選挙法が施行された。

1993年11月の選挙では、ムスリム同胞団の後援の下に作られたイスラーム行動戦線(IAF)は、5議席減らす17議席しか票を獲得できなかった。この苦戦の原因を野党及びIAFは、1993年の選挙法改正の焦点である、投票方法の変更(連記制→SNTV(単記制))に求めている。その主張によると、部族的社会関係が強いヨルダンでは有権者は先ず身内の候補者に投票するが、連記制では次の人物として社会的活動の評価される候補者への投票が期待できたが、SNTVではそれが票に結びつくことが困難になるというものである。その説明の妥当性を判断するのは難しいが、この投票方法をめぐって、1997年には、IAFと野党の一部は選挙をボイコットするに至った。

1999年に民主化プロセスを開始したフセイン国王が死去し、息子のアブドゥッラー2世が国王に即位した。折から、西岸で起きた「アルアクサー・インティファーダ」などによる周辺の政治的混乱状況への対応などを背景に、アブドゥッラー2世国王は2001年に予定されていた選挙を延期したが、法的に延長の限界である2003年6月に選挙を実施した。また、アブドゥッラー2世国王は、イスラーム過激派に対しては即位直後から厳しい対応をしており、国内のハマース事務所を閉鎖し、政治指導者を国外追放したり、ブッシュ政権の「反テロ戦争」にいち早く全面協力を申し出たりするなど、フセイン国王より更に一歩踏み込んだ治安対策を特徴にしてきた。

2011年には、周辺の民主化の動きに刺激されて、民主化要求の動きが活性化した。その中で国王の権限縮小につながる憲法改正と懸案の選挙法改正が行われた。しかし首相指名をめぐる、国王の権限縮小問題では、モロッコの場合ほど大きな変革はなかった。選挙法に関してはSNTV改正と政党政治の推進が求められており、これに対しては2012年の選挙法改正によって、全国区の「政党枠」が設定され、有権者は地方選挙区で1票、全国区の「政党枠」で1票を投じることが決められ、部分的にSNTVに修正が加えられた。しかし、全国区の「政党枠」の代表率の低さ(議席の18%に相当)への批判と、地方の選挙区(1人区)においては実質的にSNTV方式が継続されたことへの批判が強く、イスラーム系で影響力のあるIAFやいくつかの有力野党勢力が選挙をボイコットした。2016年には、行政区と選挙区を一致させることをめざす選挙区の大幅な改正が実施され、3つの大都市部を除いては、住民は選挙リストへの投票とともに定員内であれば複数の候補者への投票を認められた。これによって長年議論の対象となってきたSNTV方式は廃止された。前回ボイコットしたIAFなどの多くの野党勢力は今回は候補者を擁立した。しかし、全国区の27議席が廃止された(その代わりに政党所属に関わらず候補者は政党リストを組み立候補する)ことに対し、政党政治浸透への努力が後退したという批判が寄せられた。また、15,000人以上の海外在住者の投票が廃止されたことも政治的権利の縮小と批判されている。同制度のもとにコロナ禍の2020年に実施された総選挙では、女性候補者や政党からの候補者増加など若干ポジティブな側面も見られたものの、投票率の低下、女性の当選者減少、IAFの議席減少など概して野党勢力の後退がみられた。

スーダン/最近の政治変化

バシール政権崩壊と移行政権の樹立

2019年4月11日、1989年6月から約30年間の長きにわたったオマル・アル=バシール(Omar al-Bashir)政権が崩壊した。強権的なイスラーム主義を貫いたバシール大統領に対しては、市民からの不満も大きかった。2018年後半の経済危機は、パンや燃料の値上げなど、市民の日常生活に直接的な影響を及ぼした。市民は、バシール大統領の退陣を要求し、12月中旬から、首都ハルツームのみならず地方都市においても、反政府デモを開始した。政府は、催涙ガスを使用したり、デモの首謀者を逮捕するなどして反政府デモを弾圧したが、死者が発生しても、市民による要求は止まらなかった。なお、この経済危機の背景には、2011年の南スーダン独立に伴い、同地域で産出される石油による収入が激減したことや、1997年以降2017年まで続いた米国による経済制裁の影響もある。なお、米国のテロ支援国家リストからスーダンの国名を外すことが次の二国間の課題となっている。2020年8月24日、マイク・ポンペオ米国務長官がスーダンを訪問した際に、ハムドゥーク首相とテロ支援国家指定解除も協議したとされる。テロ支援国家指定解除がされれば、米・スーダン関係の改善や対外投資等の政治・経済面で改善が期待される。ただし、国内では、2020年初め以降世界的に広がる新型コロナウィルスの感染のみならず、未曽有の洪水や、通貨の急速な下落に伴う経済的緊急事態も宣言されるなど、移行政権はさまざまな課題に直面している。

まず、バシール政権崩壊に至る過程からその後の経緯を整理する。2019年1月1日、バシール大統領の退任を求める、市民や反乱勢力の連合である「自由と変化」勢力(Force of Free and Change: FFC)の発足が宣言された。4月6日には、市民がハルツームの軍本部前で座り込みのデモを開始した。市民運動が盛り上がり続ける中、4月11日に軍が無血クーデタによりバシール大統領を退任に追い込んだ。クーデタを起こした軍部は、暫定軍事評議会(Transitional Military Council: TMC)を発足させた。これまで非暴力運動を展開してきた市民は、TMCは市民がこれまで抵抗してきた政府とほとんど変わらないと非難し、TMCに即時の民政移管を求めた。アフリカ連合(AU)平和・安全保障委員会は、4月15日、軍事力を使った、憲法に反する手法での政変を拒否・非難するとともに、スーダンに対し、15日以内に文民主導の政府に移管しなければ、AU加盟国としてのAUの活動への参加を停止すると決定した。

その後約2か月間はTMCとFFCの間で大きな動きは見られなかった。しかし、軍本部前で座り込みを続ける市民や民主化の高い要求を行うFFCに対し、TMCはいら立ちを募らせ、6月3日に軍本部前で座り込みをする市民の強制排除に出た強制排除の中で行われた残虐な暴行は国内外に衝撃を与え、エチオピアの仲介により、TMCとFFCが話し合いを始めることとなった。詳細は、アブディン(2020)による論考を参照されたい。デモの残虐な強制排除の経験によりデモの再開が現実的でなくなったことから、FFCは市民にゼネストを呼びかけた。さらに6月30日、欧米諸国や人権団体への働き掛けも功を奏し、TMCが暴力を控える中で、百万人規模のデモを成功させた。これ以降、TMCとFCは交渉を進め、8月に、移行期間のための憲法宣言が合意され、アブダッラー・ハムドゥークが首相に就任し、文民をトップとする移行政府が発足した。

スーダンの「現在の政治体制・政治制度」に記載した移行憲法宣言の条項に基づいて、ハムドゥーク首相の下、2019年9月8日に18人の大臣が就任した。ハムドゥーク首相自身が国連アフリカ経済委員会の副事務局長であるなど国際的に活動する経済学者であること、外務大臣他4名が女性であることや、財務・経済大臣は世界銀行勤務経験があることなども含め、注目の閣僚人事となった。

経済の立て直し、民政移管、スーダン和平の実現が急務とされたが、スーダンの市民は、新内閣の改革プロセスが遅々として進んでいないと不満を持っていた。2019年6月30日の大規模デモから1年にあたる2020年6月30日には、全世界的な新型コロナウィルス感染拡大の中、スーダンでもロックダウン中であったにもかかわらず、市民はSNSを使って連帯を呼びかけ、スーダン各地で大規模なデモを展開した。デモにより1人が死亡し、負傷者も発生した。この結果、7月上旬、ハムドゥーク首相は、警察長官及び副長官を解雇した他、財務・経済、外務、エネルギー担当、保健担当大臣等を外し、内閣改造を行った。以上のような内政状況に加えて、ナイル川の洪水により、2020年9月4日に、以降政権は、3か月間の緊急事態宣言を宣言した。続いて、9月11日には、通貨の急落により、経済緊急事態を宣言した。スーダン移行政権はさまざまな課題に直面している。政権に声を上げてきた市民の代表であるFFCについても、2020年7月には「スーダン専門職能者連合(Sudanese Professional Association)」がFFCから離脱するなどの課題がみられる。

なお、スーダンでは、バシール政権崩壊以前にも、民衆蜂起により軍事政権が倒されてきた過去がある。アッブード軍事政権(1958年-1964年)は、労働者、農民、専門職者(医師、弁護士、技術者等)、知識人を中心とする国民の抵抗運動(10月革命)により転覆した。ヌマイリー政権(1969年-1985年)も、経済不安定化及び生活必需品の値上げの後に、民衆による決起(インティファーダ)により打倒された。2011年のアラブの春で民衆が独裁政権を非暴力で転覆させ、スーダンでも「アラブの春」が発生する可能性も議論されたが、その際、スーダンで政権を牛耳る者たちは、スーダンではすでにアラブの春は経験済みであると認識していた。ただし、過去の民衆運動がそれぞれ5日、10日程度で政権を崩壊に至らしめたのとは対照的に、バシール政権崩壊までは4か月かかった。反対に、過去の軍事政権転覆時には問題にならなかった、国内紛争との反乱軍の活動があり、スーダンの国内政治を複雑化させているという面もある。国内政治の複雑さを象徴する動きとして、例えば2014年12月には、バシール大統領の一党独裁状態に対して、バシール大統領の退陣を求めるために共闘する、政党連合(NCF)・市民運動・反乱軍連合(SRF)が、隣国エチオピア・アジスアベバで、「スーダン・コール(Sudan Call)」なる同盟関係を結んだことがあげられる。国内紛争と反乱勢力については、次の「スーダン和平」で解説する。

<参考:スーダンの政治体制>

- 1953年 自治選挙(self-government election)※植民地における自国民による選挙

- 1956-1958年 スーダン独立、第一民主政権期

- 1958-1964年 アッブード軍事政権期

- 1964-1969年 「10月革命」によりアッブード政権崩壊、第二民主政権期

- 1969-1985年 「5月革命」、ヌマイリー軍事政権

- 1985-1989年 インティファーダ、ヌマイリー政権崩壊、第三民主政権期

- 1989-2019年 「救済革命」、アル=バシールが政権奪取、NIF→NCPによる支配

- 2019-2022年 バシール政権崩壊、暫定軍事評議会発足、移行政府発足、

- 2022年 民政移管完了予定

スーダン和平

軍事部門対非軍事の市民という対立に加えて、スーダンでは、ハルツームを中心とする中央政府対周辺地域の反乱軍という構図で、複数の紛争が展開してきた。最も長く続いたのは、南北スーダン内戦である。1956年元日のスーダンの独立前日から1972年まで続いた第一次スーダン内戦、1983年から2005年までの第二次スーダン内戦は、主に北部に位置する中央政府及び国軍と南部スーダンの反乱軍の戦いであった。長い内戦の後、2005年にスーダン包括和平合意(Comprehensive Peace Agreement: CPA)が締結され、合意の履行結果のひとつとして2011年7月に南スーダンが独立することになった。他にも、スーダン西部に位置するダルフールでは、2003年以降、ダルフール紛争が続いてきた。加えて、2011年1月の南部スーダン住民投票で同地域の独立が決まると、スーダン・南スーダンの国境線沿いの北部に位置する、南コルドファン州と青ナイル州(いわゆる2州)でも反乱軍が蜂起した。ダルフール紛争及び2州の紛争をどのように平和的に解決するかも、現在の重要課題である。

スーダン政府に対峙する主要な反乱軍として次の勢力があげられる。ダルフールでは、「正義と平等」運動(Justice and Equality Movement: JEM)、スーダン解放運動/軍(Sudan Liberation Movement/Army: SLM/A)があった。SLM/Aは、2006年のダルフール和平合意をめぐり、署名か署名拒否かで内部分裂が起こり、それぞれ指導者の名前を付けて、SLM/Aミナウィ派とSLM/Aアブドゥルワーヒド派に分派した。同合意に署名したSLM/Aミナウィ派はダルフール地域における重要ポストを与えられたが、2011年2月にはダルフール和平合意から正式に手を引いた。2州では、第二次スーダン内戦に際して、アイデンティティは北部スーダンにあるものの、南部の反乱軍であるスーダン人民解放運動/軍(Sudan People’s Liberation Movement/Army: SPLM/A)側で北部の中央政府と戦った者が多い地域である。2011年に南スーダン独立が決まると、2005年のCPAの内容が2州ではほとんど実現されていないことや、2011年の同州での選挙結果等への不満も相まって、SPLM/A北部(SPLM/A-North)として蜂起した。2011年11月には、JEM、SLM/Aミナウィ派、SLM/Aアブドゥルワーヒド派、SPLM/A北部が集まって、スーダン革命戦線(Sudan Revolutionary Front: SRF)を発足させ、バシール政権に対し、解放のための武力闘争を行う旨宣言し、共闘を続けてきた。

バシール政権崩壊後、2019年8月に署名された移行憲法宣言の第7条第1項で包括的な和平を達成するべきことが掲げられ、第15章で「包括和平の課題」について具体的な内容が規定さた。同憲法宣言合意より6か月以内に包括和平を達成するという条項が盛り込まれている。これに関連する動きとして、翌月9月には、南スーダン・ジュバにて、ハムドゥーク首相率いるスーダン政府とSRFの間でジュバ原則宣言(Juba Declaration of Principles)が締結され、包括和平合意に至るロードマップとされた。ただし、SRFは一枚岩ではない。SRF傘下の一勢力であるSPLM/A北部の内部では、2017年3月にアブデルアズィーズ・アルヘルウ率いる一部が分派し、 SPLM/A北部アガール派とアルヘルウ派に分かれた。SPLM/A北部アルヘルウ派は、ジュバ原則宣言に署名しなかった。また、SLM/Aアブドゥルワーヒド派も、スーダンとの和平の道を選んだSRFから離脱し、同宣言への署名を拒否した。このように包括的な和平へプロセス実現を阻む動きも見られる。2019年10月には、スーダン政府とSRFの間で第2回目の和平交渉が実施され、同時にスーダン政府とSPLM-Nアルヘルウ派との間で別の交渉が行われ、南コルドファン州に関する和平交渉のロードマップが合意された。

最新の展開として、2020年8月31日、南スーダン・ジュバにて、サルヴァ・キール南スーダン大統領の仲介の下、スーダン移行政府(ハムドゥーク首相)と反乱勢力の間で7つの議定書からなる和平合意が締結された(富の分配、権力分有、避難民及び難民、土地所有、補償及び復興、アカウンタビリティー及び和解、遊牧問題)。主要な反乱勢力として、JEM、 SLM/Aミナウィ派、SPLM/A北部アガール派が署名した。ただし、SPLM/A北部アルヘルウ派及びSLM/Aアブドゥルワーヒド派は署名を拒否した。スーダン和平を支援してきたトロイカ(米・英・ノルウェー)は声明を出し、和平合意の締結を祝福するとともに、署名しなかったSPLM/A北部アルヘルウ派及びSLM/Aアブドゥルワーヒド派に対し、和平プロセスへの参加を呼び掛けた。9月3日、移行政権とSPLM/A北部アルヘルウ派は、停戦遵守などを盛り込んだ共同宣言に合意した。同共同宣言では、将来策定される憲法は宗教と分離されること、憲法策定まで、南コルドファン州および青ナイル州(2州)の自決権が認められることなどを合意した。

国際平和活動及び仲介活動

上述のスーダン和平実現のため、また文民を保護するため、スーダンには複数の国際平和活動が展開してきた。2003年に紛争が激化し、「世界最悪の人道危機」が発生しているとしてダルフールが注目を集めると、2004年に締結されたダルフール人道的停戦合意の履行監視目的で、同年、AUの平和維持活動であるスーダン・アフリカミッション(Africa Mission in Sudan: AMIS)が立ち上がった。AMISは、2007年に国連・アフリカ連合合同ミッション(UN/African Union Hybrid Mission in Darfur: UNAMID)に引き継がれた。国連とAUという2つの国際組織の「ハイブリッド」型として発足当時は注目を集めたが、報告系統が二重になること、予算の配分、機動性など、様々な面で課題も指摘された。UNAMIDがダルフールに展開する中、2005年のCPA履行監視を目的として、国連スーダン・ミッション(United Nations Mission in Sudan: UNMIS)が発足した。首都ハルツームに本部司令部、南部スーダン・ジュバに地域事務所を設置した。2011年に南スーダンの独立が決まると、UNMISは任務を終えることとなり、北部スーダンからUNMIS部隊は撤収することになった。南スーダンには、UNMISの後継ミッションである国連南スーダン・ミッション(United Nations Mission in South Sudan: UNMISS)が設置された。スーダンと南スーダンの係争地であるアビエイ(Abyei)地域には、国連暫定治安部隊(United Nations Interim Security Force in Abyei: UNISFA)が立ち上げられた。スーダン側に位置する2州では武力衝突が発生したため、引き続き平和維持活動の展開する案が出されたが、スーダン政府はこの案を拒否した。よって、2011年以降、国際平和活動が展開する地域はダルフールとアビエイのみであった。UNAMIDは、設立当初から約5年間は、約2万6000名の軍事要員の展開を認める国連平和維持活動最大規模のミッションであったが、2012年移行段階的に要員数は減らされ、2017年からはダルフールからの撤退を見越したさらなる軍事要員の削減が行われ、要員数は約6,500名まで減少した。

国際的な仲介活動に目を向けると、2009年には、タボ・ムベキ(Thabo Mbeki)元南アフリカ大統領を議長とする、AUハイレベル履行パネル(African Union High-Level Implementation Panel for Sudan: AUHIP)が、2006年に締結されたダルフール和平合意と2005年の南北スーダン包括和平合意履行支援を任務に設置され、スーダンの主要な紛争解決に向けて仲介を続けている。2014年には、解決の目途が立たないダルフールと2州という2つの問題を1つのプロセスに取り込んで、国民対話を通じて包括的解決を目指すという「1つのプロセス2つのトラック(one process, two tracks)」がAUから提案され、実施されてきた。2016年3月には、スーダン政府、ダルフール及び2州の反乱軍(JEM,、SLMミナウィ派、SPLM北部)とAUHIPがロードマップ合意を締結し、ダルフールと2州での紛争終結プロセスを促進していくことに合意した。ロードマップ合意では、一時的な停戦を恒久的な停戦合意としていくための交渉再開を合意した。ロードマップ合意以降、政府や主要な反乱軍は一方的停戦を宣言し、過去数年間は一部の例外を除き、軍事情勢は落ち着きを見せている。なお、2005年の南北スーダンCPAに導いたのは、東アフリカ地域の準地域機構である政府間開発機構(IGAD)であるが、AUHIPとは仲介スタイルに違いがある。IGADはケニアのスンベイウォ将軍(Gen. Lazaro Sumbeiywo)を仲介の長として、交渉の両当事者に強く合意を迫る傾向があった。合意をしなければ会議場から出てはいけない、という指示をすることさえあったとされる。強権的な仲介の下では、決められた合意には至るが、当事者が不満や禍根を残すという側面もある。一方で、ムベキ議長率いるAUHIPの仲介方針は、辛抱強く当事者が合意に至ることを待つスタイルであるとされる。なかなか成果が出ないために、「待つ」仲介方針は非難されたこともある。しかし、2009年以降、継続して仲介をし、以上のような成果も見せている。AUでは「アフリカの問題にはアフリカ的解決を」というスローガンも掲げられ、AUHIPによるスーダンでの仲介活動が注目される。

2019年4月のバシール政権崩壊後の最新の動きとして、2020年6月に、国連の特別政治ミッション(軍事部門を持たない平和活動)として、国連スーダン統合以降支援ミッション(United nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan: UNITAMS)の設立が国連安全保障理事会決議で決定した(S/RES/2524(2020))。UNAMIDについても同日にもう1つの国連安保理決議が採択され、2020年末までの任期延長が認められた(S/RES/2525(2020))。スーダン政府は、UNAMIDの活動終了を希望している。そのため、一方では、2020年末頃に任務を終えて、スーダン政府がダルフール地方の安全を守る責任を持ち、UNITAMSが限定的な任務を引き継ぐと予想される。他方、安保理決議第2525号はUNAMIDが2021年以降も小規模に展開する余地を残したともいわれる。軍事部門を持たないUNITAMSであるが、首都での民政移管支援に加え、ダルフールや2州での和平促進支援等、様々な課題を抱えることになる。

参考文献

- アブディン・モハメド「バシール政権崩壊から暫定政府発足に至るスーダンの政治プロセス――地域大国の思惑と内部政治主体間の権力関係――」『アフリカレポート』第58巻、2020年、41-58頁。

- アフリカ日本協議会「栗田禎子さんに聞く2: 南スーダンの独立歴史的背景と今後の展望」『アフリカNOW』No. 97, 2013年。

- Louisa Brooke-Holland, “Sudan: December 2017 Update,” House of Commons Library, Briefing Paper, No. 08180, December 15, 2017, https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8180/CBP-8180.pdf (last accessed September 2020).

- Andrew McCutchen, “The Sudan Revolutionary Front: Its Formation and Development,” Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, October 2014, http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP33-SRF.pdf (last accessed September 3, 2020).

- Daniel Forti, “Navigating Crisis and Opportunity: The Peacekeeping Transition in Darfur,” International Peace Institute, December 2019, https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/12/1912_Transition-in-Darfur.pdf (last accessed September 3, 2020).

- United Nations Security Council, “Report of the Secretary-General on the situation in the Sudan and the activities of the United Nations Integrated Transition Assistance Mission in the Sudan,” S/2020/912, September 17, 2020.

インドネシア/最近の政治変化

1998年以降のインドネシアでは、大統領選出に前後して大連立が組まれることが常態化していた。しかし、2014年大統領選挙はジョコウィとプラボウォ・スビアントの大接戦となり、その後の国政は大統領選に際して組まれた連立に基づく与野党対立が続いた。当選したジョコウィ大統領が野党切り崩しによる地歩固めを行い、在野の急進的なイスラーム勢力と連合した野党の巻き返しが起こった。そしてインターネット上の辛辣なやりとりやフェイクニュース、そして政府の強権的な取り締まりが常態化している。2019年大統領選は社会に深い傷跡を残し、順調に進んできたとみなされてきたインドネシアの民主化にブレーキがかかったと評されている。

2014年10月に誕生した第一次ジョコウィ政権は少数与党で始まり、国会の主要ポストは野党に独占された。しかし老獪な人事と野党の切り崩しを組み合わせ、ゴルカル党、開発統一党が党の分裂を経て与党連合に加わった。明確な野党は、プラボウォのグリンドラ党とイスラーム主義の福祉正義党だけになった。ジョコウィはインフラ整備に力を入れる一方、大統領選で弱みになった、リーダーシップの欠如と世俗的イメージの改善を図り、高い支持率を維持した。

2019年の大統領選に向け、盤石に見えたジョコウィ政権であったが、これを揺るがしたのが2016年末の「宗教冒涜」事件である。きっかけは、華人でキリスト教徒のバスキ・チャハヤ・プルナマ(通称アホック)による「宗教冒涜」発言であった。アホックは9月末の遊説で、コーランの一節を根拠に異教徒の指導者を認めない勢力を茶化した。この発言が編集されてソーシャルメディアで拡散した。イスラーム急進派がアホックの「宗教冒涜」に対する抗議運動を指揮し、これに野党勢力も加わって、1998年以降最大規模の動員に成功した。アホックは2017年4月の州知事選挙で敗れた挙句、宗教冒涜罪で禁錮2年の罰を受けた。ジョコウィに近いアホックへの抗議は、ジョコウィの立場も危うくした。動員は、「#大統領交代」運動として継続した。

プラボウォの支持勢力は、ジョコウィやその支持勢力に「宗教冒涜」「共産党」「非ムスリム」「親中」といったラベルを貼り、「反イスラーム的」な政権とのイメージを植えつけた。他方、ジョコウィ側は急進的なイスラーム主義勢力への危機感を煽った。両陣営のプロパガンダには、ソーシャルメディアが駆使された。この結果、2019年4月の大統領選挙結果は、地域によって極端な分裂をした。つまり、一部のムスリム多数派地域ではプラボウォへの支持が9割近くになり、非ムスリム地域ではジョコウィが圧倒した。またこの過程で、政権はしばしば強権的な手法で取り締まりを行なった。ジョコウィは55.5%を獲得して再選されたが、社会に深い傷跡を残した。

2019年10月には第二次ジョコウィ政権が誕生した。プラボウォとそのグリンドラ党は連立政権に加わり、プラボウォは国防相になった。大連立による政権の安定が図られるとともに、プラボウォを始め退役軍人の入閣が目立った。しかし、2019年選挙での亀裂は次期2024年選挙の動向を睨みつつ、燻り続けている。

新型コロナウィルスの流行は、各国の政治構造や制度、リーダーシップのあり方や問題点を浮き彫りにした。2020年3月上旬まで感染者が確認されなかったインドネシアでは、その対処方針をめぐって当初中央と地方の対立が目立った。両者の法律上の権限があいまいなことや、上に述べた政治的な亀裂や競争を反映したものだった。経済への影響を憂慮する大統領は、ロックダウンなど厳しい措置に消極的だったため、より強い規制を求める声があった。2021年8月現在、デルタ株の蔓延によって、インドネシアは世界でも最もひどい感染状況にある国の一つとなっている。

他方、こうした状況下で2024年大統領選に向けた動きは本格化しつつある(現時点の候補者については「政党」を参照)。ジョコウィは一定の人気を維持しており、憲法改正によってジョコウィの3選を可能にする案も取り沙汰されている。大統領の多選制限は1998年の民主化の重要な産物である。こうした案が浮上すること自体が、インドネシアにおける民主主義の緩慢な後退を象徴しているといえるだろう。

参考文献

- 見市建「<インドネシア>庶民派大統領ジョコ・ウィドドの「強権」」『21世紀東南アジアの強権政治 「ストロングマン」時代の到来』明石書店、2018年、209-244ページ。

- 見市建「インドネシアにおける「イスラームの位置付け」をめぐる闘争」『国際問題』675号、2018年、29-37ページ。

- 見市建「インドネシア大統領選挙 二極化の虚実」『世界』55号、2019年、72-75ページ。

バングラデシュ/最近の政治変化

1民主化の経緯

1-1独立と中央集権化

自治権とベンガル語の公用語化要求に端を発し、1971年、第3次印パ戦争を経て、東パキスタンはバングラデシュとして独立した。そして、翌1972年にムジブル・ラフマン政権(アワミ連盟)のもと、民主主義、社会主義、政教分離を柱とする議院内閣制を基本制度とした憲法を制定した。当政権が社会主義と政教分離主義を目指した背景としては、パキスタンへの対抗上インドに近い立場をとったこと、当時のインドが冷戦構造の中でソ連陣営に与していたことなどが考えられる。しかし、独立後の経済停滞、物価高騰、洪水被害、援助物資の横流しなどによって高まった政権に対する批判を抑えこむため、ムジブル・ラフマン政権は大統領制へと移行し、一部の政党を非合法化するなど中央集権的な政治体制となっていった。

1-2軍事政権とイスラーム主義

1975年、青年陸軍将校によるクーデターによって、ムジブル・ラフマンが自宅にて殺害された。その際、ムジブル・ラフマン本人だけでなく、夫人や3人の息子を含む一族の大半が殺された(現アワミ連盟総裁のシェイク・ハシナは当時ヨーロッパを外遊中で難を逃れた)。事件後、ジヤウル・ラフマン陸軍少将がクーデターをおこして政権を掌握したが、ジヤウル・ラフマンも1981年に軍内部のクーデターによって暗殺された(表1)。事件以降政権を掌握したH・M・エルシャド陸軍中将とあわせて、バングラデシュにおいては15年間軍人主導の政治が続いた。ジヤウル・ラフマン政権、H・M・エルシャド政権ともに、政権掌握後、自らの政権の受け皿として政党を結成した上で選挙を実施し、自らが大統領として政権運営をおこなった。この過程の中で生まれたのがジヤウル・ラフマンのBNPであり、エルシャドのジャティオ・パーティ(Jatiya Party:以下JP)である。

また、政教分離主義を目指したアワミ連盟と異なり、イスラーム主義の復活もこの両政権の特徴であった。ジヤウル・ラフマンは1977年に憲法前文に「慈悲深く、慈愛遍くアッラーの御名において」の一句を挿入し、政党としてイスラーム主義を全面に押し出した。エルシャドは1982年にアラビア語を義務教育化した。1988年にはイスラームを国教と規定し、週の休みを、日曜日からイスラームの安息日である金曜日に変更した。

| 1975年 | 8月15日 | 青年将校らにより、ムジブル・ラフマン大統領が、夫人や3人の息子をはじめとする近親者とともに殺害される。 |

| 11月3日 | 軍部内のムジブル・ラフマン支持派であったハレッド・ムシャラフ准将が、巻き返しのクーデターを起こす。 | |

| 11月7日 | 軍内部で反ハレッド・ムシャラフ派によるクーデターがおき、ジヤウル・ラフマン陸軍参謀長が権力を掌握する。ジヤウル・ラフマンは77年4月に大統領に就任。 | |

| 1981年 | 5月30日 | 軍部内の改革派グループにより、ジヤウル・ラフマン大統領がチッタゴンで側近に暗殺される。 |

| 1982年 | 3月24日 | 無血軍事クーデターによりフセイン・ムハマド・エルシャド戒厳司令官が権力を掌握し、戒厳令を引いた。翌年、エルシャドは自らが大統領であると宣言。 |

1-3民主化運動

1986年、市民および諸外国の民主化要求に応じる形で行われた総選挙において選挙操作があったとして、エルシャド政権に対する民主化運動が盛り上がりを見せるようになった。中心的な役割を果たしたのは学生や知識人で、首都ダッカを始め、国立大学のあるチッタゴンやシレット、ラジシャヒなどの大学キャンパス付近で反政府デモが繰り返されるようになった。この民主化運動の際にはムジブル・ラフマンの娘シェイク・ハシナが党首を務めるアワミ連盟とジヤウル・ラフマンの妻カレダ・ジアが党首を務めるBNPが共闘し、エルシャド政権打倒のための運動を展開した。

1-4民主化

一般的に、バングラデシュの民主化はH・M・エルシャド政権が上記の民主化運動によって倒された後の憲法改正によって、大統領を元首とする議院内閣制度が確立した1991年になされたと言える。エルシャド退陣後の1991年2月に実施された国民議会選挙ではカレダ・ジア率いるBNPが勝利し、BNPは民主化後最初の政権党となった。以後、1996年選挙ではシェイク・ハシナ率いるアワミ連盟が、2001年選挙はBNP、2009年選挙はアワミ連盟と2大政党による政権運営が交互に続いてきたが、2014年、2018年の選挙ではアワミ連盟が勝利し一党支配体制を確立した。

制度上は民主主義とられているものの、 選挙実施に際しては有権者への目先の利益誘導が優先され、立候補者同士で具体的な政策が議論されるような機会は少ない。ときには現金が有権者へ配られることもあり、運用上の課題も少なくない。また、議会において政策上の意見の衝突があった場合には、議会ボイコットやホルタル(ゼネスト)、街頭デモといった手法で野党は対抗する。それらは時に先鋭化し暴力的な様相を呈することから、本来あるべき議会制民主主義がおこなわれているとは言いがたいのが実情である。

(2)最近の政治変化

2-1国際戦争犯罪法廷とイスラーム主義政党

アワミ連盟は91年の民主化以降、選挙のたびに独立戦争で西パキスタン側 に協力した者への処罰を主張することにより、戦争を経験した元軍人党員の支持を集め、党の結束をはかってきた。2008年12月の国会総選挙でも戦犯裁判の実施を選挙公約に掲げて戦い、3分の2以上の議席を獲得して地滑り的勝利を収めた。 そして、公約にもとづいて、2010年3月25日に、3人の裁判官と7人の検察官、12人の調査官を任命し「国際戦争犯罪法廷」を開く体制を整えた。「国際」と名付けられているが、2009年1月にアワミ連盟主導政権によって制定された国内法である国際犯罪(法廷)法(International Crime[Tribunal]Act)に基づく裁判であることから、その中立性には国内外から疑問符がつけられた。特に被疑者となったイスラーム主義政党の指導者と関係の深いパキスタンやトルコなどの中東諸国、死刑に反対の立場をとる欧州諸国は裁判の実施に強い懸念を示した。

裁判の対象は、1971年のバングラデシュ(東パキスタン)独立戦争当時、独立運動を弾圧したパキスタン軍に協力したものや、住民を虐殺したとされる者である。西パキスタン側への協力者の多くは、イスラーム主義政党の支持者であった。その中でも特に、農村住民に強い影響力をもつイスラーム教学者の支持のもと、地方にまで組織力を持つイスラーム協会(Jamaat-e-Islami:以下JI)が、反独立運動の中心的な役割を担っていた。JIは親パキスタンの立場から「和平委員会」と呼ばれる組織を結成し、独立に反対した。そして、イスラーム主義政党の地方・学生団体としてラザーカールやアル・バダル、アル・シャムスといった組織を編成し、和平委員会の下、アワミ連盟の活動家や独立を支持する知識人、ヒンドゥー教徒を虐殺した。反独立派はバングラデシュ独立による東西パキスタンの分断と、それによってヒンドゥー教徒が多数を占めるインドの影響力が南アジアで拡大することを恐れ、パキスタンに加担したとされる。一方で、独立戦争の際には、東パキスタンの独立派による反独立派に対する虐殺行為も同時におこなわれており、バングラデシュ独立戦争に際しては、独立派、反独立派の双方で、悲しむべき多くの虐殺事件がおきていたと理解すべきである。

しかしながら、戦犯法廷の対象がJIと一部のBNP指導者に限定されていることから、両党は裁判そのものが不当であるとして、激しい抗議運動を展開した。JI支持者や学生グループのメンバーは全国で治安部隊と衝突し、報道されているだけで300名以上が死亡する事態となった。アワミ連盟は、暴動を主導したとして2013年8月にJIを非合法化し、選挙資格を剥奪した。これらのことから、アワミ連盟による戦犯法廷設置の狙いは、野党指導者を裁判にかけ、有力野党の政治力を削ぎ、選挙を優位に進めることにあったと考えられ、その目的はおおむね達成されたと言える。

2-2シャハバーグ運動とイスラーム主義勢力

上述の戦犯法廷は2013年1月に元JI幹部のアブル・カラム・アザドに死刑判決をくだしたが、2月には同じく死刑判決が予想されていたJI幹事長補佐のアブドゥル・カデル・モッラに対しては終身刑をくだした。これに対して、「Blogger and Online Activist Network(BOAN)」に参加する若者たちが、ウェブサイト上でモッラ被告に対しても死刑を求める運動を呼びかけた。その結果、数万人規模の市民がダッカ南部のシャハバーグ地区交差点付近に集結し、無期限の座り込み集会をおこなった。シャハバーグ運動と名付けられたこの集会は、若者中心の市民運動として始まったが、ハシナ首相をはじめ、アワミ連盟の政治家も同調する姿勢をみせたため、政治色を帯びることとなった。

これに対して、JIとも関係の深いイスラーム主義団体であるヘファジャテ・イスラム(Hifazat-e-Islam)は、シャハバーグ運動を呼びかけた若者を、ムスリムとその予言者を冒涜する無神論者として、死罪を求める抗議行進をチッタゴンからダッカにかけて実施した。ヘファジャテ・イスラムは、全国の宗教学校に支持基盤をもつため、行進の途中に支持者が合流し、ダッカに到着する頃には、数十万人規模の集団に拡大していた。同組織は、反冒涜法の導入やシャハバーグ運動のリーダーの処罰、イスラーム主義にもとづく国家建設にむけた項目を含む「13か条の要求」を政府に突きつけた。シャハバーグ運動参加者との前面衝突にはいたらなかったが、イスラーム主義勢力の組織力を顕示する上では十分な効果があったといえる。

2-3イスラーム主義勢力による襲撃事件の増加

上記の国際戦争犯罪法廷に社会の注目が集まりはじめた2013年初頭より、イスラーム武装勢力による襲撃事件が増加した。襲撃の対象は、反イスラーム的であるとされたブロガー、外国人、宗教マイノリティに大別される。

ウェブ上で政治的意見を発言するブロガーは、バングラデシュにおけるインターネットの普及によって、急速にその存在感を増してきている。特に、アワミ連盟が戦犯裁判を推し進めることにより、戦犯推進派や保守的かつ武装主義的なイスラーム思想に対して批判的な立場をとる人びとが政権のお墨付きを得た形となり、活発に発言するようになった。また、自らの意見を誰からも精査されることなく容易にウェブ上で流布することができるようになったことから、イスラームに関する議論が過激な批判の応酬となって、互いの憎悪を高め合う結果となった。

これらを背景として、2013年頃から過激なイスラーム思想を批判する書き込みを行っていたブロガーや、戦犯裁判で被疑者に厳罰を求める運動をウェブ上で展開したブロガー、彼らの著作を発行する編集者、LGBT(性的マイノリティ)の権利を求める活動家などが、何者かに襲撃される事件が続いた。これに対してIS(イスラーム国)やインド亜大陸のアルカイーダ (Al Qaeda in the Indian Subcontinent: AQIS)は、彼らをイスラームの伝統的な教えに反する「無神論者」や「世俗主義者」であるとして犯行を認める声明をだした。

宗教マイノリティに対しては、シーア派宗教施設における無差別発砲事件や、イスラームの少数宗派であるアフマディヤのモスクにおける自爆テロ事件、ヒンドゥー教徒や仏教徒、キリスト教徒、イスラーム少数宗派に対する襲撃事件などが発生し、ISからの犯行声明がだされた。

また、2015年には外国人をターゲットにした襲擊事件が3件発生し、イタリア人2名、日本人1名が死傷した。外国人に対する襲撃事件がISの犯行声明の下、立て続けに発生したことに加え、ISの広報誌「ダービク12号」において、バングラデシュにおけるテロ活動の強化を示唆したことから、政府、各国大使館は警戒を強めた。

このような襲撃事件が断続的に発生するなか、2016年7月1日午後9時過ぎにダッカの外国人高級住宅街であるグルシャン地区のレストラン「ホーリー・アルチザン・ベーカリー」で、日本人7人を含む民間人20人が殺害されるという、大規模かつ計画的なテロ事件が発生した。事件は、武装した5人の若者によって引き起こされ、実行中にISからの犯行声明が出された。彼らはいずれも25歳以下で、バングラデシュにおいては富裕層・高学歴の部類に入る。事件当日はラマダン(断食月)の最終金曜日で、レストランは外国人客が多数を占めていた。実行犯は、殺害にあたりコーランの一節を朗読させたとの証言もあり、非ムスリムを狙って犯行に及んだことが予想される。

テロ事件後、政府はテロを一切容認しない「ゼロ・トレランス・ポリシー」を掲げ、取り締まりの強化にのりだした。現地治安当局は、2017年5月までの間に武装勢力のメンバー92人を殺害、1050人を拘束した。殺害されたなかには、ダカ襲撃テロ事件の首謀者とみられるタミム・アフメド・チョウドゥリも含まれる。また、若者が過激思想に感化されるのを防ぐために、テレビCMや看板を作成するなど、政府は一般の人の目に見える形で過激派の問題を提起した。 これによりイスラーム武装勢力内および組織間の指示系統は分断され,資金調達能力を低下させたことから,武装勢力による襲撃事件は減少した。

また、2018年7月23日にダカ襲撃テロ事件の起訴状が提出され、12月3日に裁判が開始された。警察は容疑者を21人と断定したが、そのうち13人は容疑者死亡で起訴見送りとなった。起訴状によると、事件はイスラーム武装勢力バングラデシュ・ムスリム戦士団(JMB)の分派、ネオJMBによって実行された。ネオJMBは6カ月間かけてダカ襲撃テロ事件を計画したとされる。テロの目的は、バングラデシュを不安定なテロ国家にすることだった。裁判では、逃亡中の2人を除き、起訴時点で逮捕拘留されていた6人全員が無罪を主張した。

2-4国民議会選挙

憲法第123条第3項(a)によると,任期満了による解散の場合、解散の期日に先立つこと90日前から解散の期日当日までの間に選挙を行うこととされる。直近の国民議会選挙は2018年12月30日に実施されており、次回の選挙は2023年に予定されている。

2018年12月に実施された国民議会選挙では,野党関係者の拘束・襲撃事件が多発し,野党関係者は批判を強めた。最大野党BNPは報道に対して,2013から2017年の間に34人が逮捕、435人が失踪し、そのうち252人がいまだに行方不明、39人が遺体で発見されたとして、与党アワミ連盟を非難した。

2018年2月8日には、ダッカ特別裁判所が慈善団体の基金横領の容疑でカレダ・ジアBNP総裁に懲役5年の有罪判決、ロンドンにいるタリク・ラフマンBNP上級副総裁に懲役10年の有罪判決を言い渡した。ジア総裁が刑務所に収監される事態を受け、BNP は全国で抗議運動を展開した。一連のBNP幹部の逮捕は、2年以上の懲役刑を受けた者で釈放から5年以内の者は国会総選挙に出馬できないという憲法規定を利用したBNPへの攻勢であるとの見方も強い。

また、選挙を前に国定教科書におけるイスラーム関連記述の増加や、宗教学校卒業者への公的な資格付与、最高裁判所の前に設置されたギリシャ神話の女神テミスをモチーフにした像の撤去など、イスラーム主義団体の要求に沿った政策が次々と実行された。世俗主義を標榜するアワミ連盟がこれまで手を付けてこなかった分野での政策変更は、総選挙を睨んでのイスラーム主義層の取り込みであるとの見方が強い。

国連事務総長の報道官は、2018年2月26日、国際社会にロヒンギャ難民支援を訴える一方で、バングラデシュ政府に対して公正な選挙を求める声明をだした。しかしながら、投票場の一時閉鎖や投票箱の持ち出し、暴力による野党支持者の排除など、国内外のメディアで選挙の不正が報じられた。ロヒンギャ難民支援を大規模に実施する以上、国連としてもバングラデシュに民主的な体制を維持してもらう必要があることから、次回2023年の国民議会選挙にむけてアワミ連盟に対する公正な選挙実施にむけた国際社会からの圧力が強まると考えられる。

イラク/最近の政治変化

イラクの民主化は、2003年3月のイラク戦争による旧フセイン政権の崩壊という劇的な形でもたらされた。しかし、戦後の占領統治を主導した米国が明確な統治プランを持っていなかったことから、戦後統治は迷走を極めた。CPA(連合国暫定当局)は、2003年7月にイラク人の代表組織として、亡命政治家を中心に25名からなる統治評議会を発足させたものの、正統性の確保に失敗し、また反米武装勢力の攻撃も次第に増加していったことから、2003年11月に、従来の政策を変更して占領統治体制終了を前倒しすることを統治評議会と合意した。 この合意に基づき、2004年3月8日に、イラク暫定政府に主権が移譲されてから恒久憲法の公布を経て正式政権の樹立に至るまでの政治プロセスを定めた「移行期間のためのイラク国家施政法」(基本法)が成立した。このスケジュールに従って、2005年に新憲法の起草や国民投票、二度の国民議会選挙が執り行われ、2006年5月の正式政権の発足をもって「民主化」プロセスは終了した。

しかし、こうした一連の民主化プロセスは、イラクに安定的な民主主義をもたらさなかった。理由の一つは、2005年1月 の制憲国民議会選挙の際、スンナ派住民が多い中部では極端に投票率が低かったことで、憲法にスンナ派政治勢力の意見が反映されなかった点にある。その後予定されていた憲法改正も棚上げ状態となり、イラク国家のあり方に対し、国内における合意の形成ができていない。さらに、2003年夏から反米武装闘争が活発化したことに加えて、2005年頃からは宗派間対立も顕著になった。米軍やイラク政府に協力する一般市民・政治家らを狙うスンナ派の武装勢力・過激派と、主として警察組織に浸透したシーア派民兵との間で報復攻撃がじわじわと拡大し、特に2006年以降、内乱状態に陥ったことは、イラク政界における政党・政治家間の協調を極めて難しくしたことが指摘できる。

他方、そうした内乱状況は結果的に勝者を生み出さなかった。過激派と地元の武装勢力間の亀裂、米軍の増派戦略、民兵間の停戦合意などを経て、治安状況は2007年後半から徐々に回復に向かった。イラク政府や議会はしばしば機能不全に陥りながらも完全には崩壊せず、国民議会は4年の任期を満了して2010年3月、さらに2014年4月は再度、国民議会選挙が実施された。しかしながら、2013年初頃から、マーリキ首相の強権統治に反発したスンナ派住民が中部で反政府デモを度々組織するようになり、市民の不満を利用する形で過激な武装勢力が再び力をつけ始め、隣国シリアの内戦の影響もあり、ついに2014年6月にはモスルなど中部の複数の主要都市が陥落するに至った。混乱の中で2014年9月にハイダル・アバーディを首相とする新政権が発足し、イラク政府は隣国イランや米国政府からの軍事支援を得て、その後3年以降をかけてようやくISをイラク国内から掃討した。

この過程で、敗退したイラク軍・警察に変わってシーア派民兵が国内外からの支援を得て軍事的に活躍し、人民動員部隊として半公的な立場を確保するに至った。また、北部クルド地域のクルド兵士ペシュメルガも、欧米からの支援を得てISの駆逐と同時に支配領域を拡張させた他、自警団的なスンナ派組織も形成されている。このように、ISの掃討は実現したものの、半公的な様々な武装集団の間で指揮命令系統が極めて複雑化するという状況が生まれている。

また、2003年以降のイラクが宗派・民族間でポストを分け合うクオータ・システムを採用した背景には、挙国一致という体裁をとることで少数派を決定的に排除することを防ぐという理由があった。しかしながら、野党不在の総与党体制となったことで政権へのチェック機能が働かなくなるという問題が生じている。その最たる問題とみられているのは汚職問題である。イラク戦争から10年以上が経ち、2010年代半ばまで原油価格が高い水準で推移したにもかかわらず、イラク全土の復興ペースが極めて遅く、市民が満足できるレベルの公共サービスが提供されていないことに極めて大きな不満が募っている。クオータ・システムの結果として、政界では、仮に汚職疑惑で大臣が離任しても後任はその大臣ポスト枠を持つ同じ政党から選出されるなど、説明責任の問われていない。加えて、汚職の追及自体が政争化する傾向にある。こうしたことから新たな政治システムが必要だとの認識が広まっている。しかし、選挙の時点で各党はスローガン以上の詳細な政策を戦わせているわけでもなく、一定の政策を軸に政党が形成されているわけでもないことから、機能的な政府のあり方について合意ができているとは言えない状況が続いている。

<イラク戦争後の政治プロセス>

- 2004年3月:基本法制定

- 2004年6月:暫定政府組閣、主権移譲

- 2004年8月:国民大会議開催、諮問評議会議員選出

- 2005年1月:制憲議会選挙

- 2005年5月:移行政府組閣

- 2005年8月:憲法草案を議会承認

- 2005年10月:憲法草案の国民投票

- 2005年12月:国民議会選挙

- 2006年5月:本格政権(第一次マーリキ政権)発足

- 2010年3月:国民議会選挙

- 2010年12月:第二次マーリキ政権発足

- 2014年4月:国民議会選挙

- 2014年9月:アバーディ政権発足

- 2018年5月:国民議会選挙

参考文献

- 移行期間のためのイラク国家施政法

- 中東経済研究所『イラク 中東諸国の政府機構と人脈等に関する調査』2005年3月

- 吉岡明子「イラク-戦後統治体制をめぐる迷路」『中東の新たな秩序』(松尾昌樹・岡野内正・吉川卓郎編著)ミネルヴァ書房、2016年

- 吉岡明子「2018年イラク国民議会選挙分析-低投票率と不正疑惑からみる民主化の課題-」『中東動向分析』日本エネルギー経済研究所中東研究センター、2018年6月

イエメン/最近の政治変化

1990年5月22日、南北イエメンは統合を発表し、イエメン共和国が成立した。統一以前の南イエメンは、中東で唯一マルクス・レーニン主義を標榜する共産主義国家であり、イエメン社会党(YSP)一党独裁下でソ連型の国家体制を続けていた。北イエメンでは政党が禁止されていたが、国民全体会議(GPC)が唯一の公認政治団体として存在し、その大政翼賛的な性格をもって、実質的に単独支配政党の役割を果たしていた。冷戦構造崩壊に伴う北イエメン主導の統一においては、統一が実現する絶対条件としての「対等合併」が強調され、実際にそれを基本とする政治体制が形成された。

統一に際し、アデンで開催された第1回議会(北の議会議員159名と南の最高人民会議議員111名に任命議員31名を加えた301名)は、1981年に南北イエメン統一憲法合同委員会(1977年国境衝突の停戦合意であるクウェート協定に基づき設置)が作成した憲法案を、そのまま統一国家の憲法として承認した。同時に議会および政府は、その第39条に規定されていた「団体結成の自由」を複数政党制の承認と解釈し、その導入を決定した。政府の最高意思決定機関としては、5名からなる最高評議会(GPCから3名、YSPから2名)が設置され、その議長(北のアリー・アブドッラー・サーレハ大統領)が大統領、副議長(南のアリー・サーレム・ベイドYSP書記長)が副大統領とされた。GPC・YSPによる連立内閣の下、首相には南のアッタース最高人民会議幹部会議長(大統領)が就任し、大臣・次官ポストは南北出身者がそれぞれ同数を占め、それはすべての省において南北出身者による組み合わせとなった。

翌1991年5月に憲法は国民投票で承認され、正式に公布された。また、同年には政党・政治団体法(1991年66号法)が施行され、複数政党制に移行した。これによりGPCは正式な政党となったが、同時に保守派や左派(ナセル主義やバアス主義)が分離して新党を結成し、その大政翼賛的な性格を失った。南イエメンにおいても複数の新党が結成され、政党数は一時40を超えた。1992年には選挙法(1992年41号法)が施行され、1993年4月に第1回総選挙(301議席、任期4年)が実施された。選挙結果は、サーレハ大統領を党首とするGPCが122議席で第一党であったが、YSPは56議席で第三党に転落した。代わって第二党となったのは、63議席を獲得したイエメン改革党(イスラーハ)であった。これは、GPCから離脱した保守派の議員が北のハーシド部族連合長アブドッラー・ビン・フサイン・アハマルを党首に迎えて結成したもので、北イエメン北部の部族勢力と南部のウラマー層(ムスリム同胞団系)が合体したイスラーム政党であった。

いずれの政党も過半数に達しなかったため、サーレハ大統領はGPC・YSP・イスラーハによる三党連立内閣を発足させた。最高評議会はGPCとYSPが各2名にイスラーハが1名、閣僚はGPCが15名、YSPが9名、イスラーハが6名となり、首相はYSPのアッタースが留任し、議会の議長にはイスラーハ党首のアハマルが選出された。これは統一間もない政治状況のなかで、挙国一致態勢を確立しようとしたものであったが、それは逆に「政治危機」と呼ばれる事態を招く結果に陥った。YSPは、党中央委員会で社会主義放棄を決定したものの、党内の不一致から党大会を開催できず、その左派的傾向を強く残していた。それゆえ、保守的なイスラーハとはもともと水と油の関係であったが、連立政権でともに政策に関わるようになると、一気にその対立関係が表面化した。北イエメンでは、ハーシドおよびバキールと呼ばれる2つの部族連合を中心とする北部の部族勢力に対し、サーレハ政権が長く優遇・懐柔政策を続けていた。部族勢力はその民兵力を背景に大きな政治的影響力を有しており、政権の維持には彼らの暗黙の了解が不可欠とされている。YSPがこの部族勢力優遇に反対して急進的な政治改革を求め、それにイスラーハが強く反発したことが、対立の主たる要因であるといわれる。この対立は、イスラーハ支持者によるYSP幹部への襲撃事件を続発させ、1993年8月にベイド副大統領が職務放棄してアデンに引きこもったことから、「政治危機」に発展した。

「政治危機」に対しては様々な和解や仲介が試みられたが、その最中にも各地に駐屯する旧南北の軍部隊間で武力衝突が頻発し、結局彼らは翌1994年5月に内戦に突入してしまう。アッタース首相らのYSP最高幹部はアデンのベイド副大統領に合流し、南イエメンの分離・独立(イエメン民主共和国)を宣言した。しかし、YSP議員の大半はサナアに残り、南イエメンでもアビヤンやハドラマウトなどの各地方が、彼らに同調しなかった。サーレハ政権は優勢を保ちつつ戦局を進め、7月にベイドらが国外に逃亡して、内戦は2ヶ月で統一維持派の勝利に終わった。内戦に際し、YSPは連立政権からはずれ、党本部を含む資産を凍結されたが、その政党活動やサナアに残留した議員53名の身分および政治活動は維持された。

内戦終結後の1994年9月、議会は憲法を改正し、翌10月にサーレハを大統領に選出した。改正憲法では最高評議会が廃止され、大統領制の導入およびその権限強化(副大統領は大統領の任命など)、大統領公選制の導入がなされるとともに、シャリーアを法源とする規定や諮問評議会の導入、地方評議会・地方選挙の導入(後述)などが新たに盛り込まれた。ただし、この時の議会による憲法改正および大統領選出は、内戦後の非常事態による例外的措置とされ、議会による承認のみで国民投票は行われなかった。サーレハ大統領は、南イエメン出身のアブドッラッボ・マンスール・ハーディー(1986年アデン内戦で敗退し、北イエメンに亡命後GPCに参加)を副大統領に指名し、GPCとイスラーハによる二党連立内閣を成立させた。

内戦により国民経済が破綻寸前の危機に陥ったイエメンは、1994年からIMF・世銀と構造調整受け入れのための協議を開始し、翌1995年から構造調整による大規模な融資および政治経済改革が始まった。これにより国家再建が進んだが、民営化や都市部での起業にかかわる利権では、サーレハ支持層である退役軍人や部族長などが優遇され、サーレハの権力基盤が強化された。

1997年4月、任期満了に伴なう第2回総選挙が実施され、301議席中GPCが過半数の187議席(65議席増)を獲得し、初めて単独政権を樹立した。イスラーハは10議席減の53議席にとどまり、YSPは党資産凍結の継続などに抗議して選挙をボイコットし、無所属で4候補が当選した。その他の無所属は51議席、諸派(2党)は5議席。

1999年9月、イエメンで初めての大統領直接選挙が実施された。大統領選挙候補者は議会議員の10%(31名)以上の推薦を必要とし、議会は2名以上の候補者を指名しなければならない規定であったが、最大野党のイスラーハは候補者を出さない決定を行ない、YSPと他の野党は「政府・GPCより議員に対し、YSPから大統領候補を出さないよう圧力があった」として、選挙のボイコットを表明した。結局、GPC議員が推薦して指名された現職のサーレハ大統領と、無所属議員が推薦して指名されたナジーブ・カハターン・シャアビー(1967年南イエメン独立時に初代大統領となり、1969年に失脚したカハターン・シャアビーの息子)の候補者2名による選挙となった。しかし、南イエメン出身とはいえ、支持基盤を持たないシャアビー候補者には支持が集まらず、選挙自体は完全な「無風」と化して、サーレハ大統領が有効投票数の96.3%を獲得して再選された。1994年10月の議会によるサーレハ大統領の指名は内戦後の例外措置とされたため、サーレハ大統領の任期はこれが正式な大統領選挙を経た1期目とされた。

翌2000年1月に地方自治法が公布された。地方自治法は、94年改正憲法において規定された地方評議会の設置に基づくもので、それは以下のように規定している。州知事およびムディール(州より下位の行政区域ムディーリーヤの長)はそれまで通り中央政府により任命され、それぞれの地方評議会の議長を務める。州評議会の議員は、州を構成する各ムディーリーヤから1名ずつが選出される。ムディーリーヤ評議会の議員は、住民の規模に応じ17~27名が各ムディーリーヤにて選出される(任期はともに4年)。両評議会はそれぞれ、その選出議員の中から事務総長を選出する。

また同年8月には、大統領より議会に対し憲法改正が提案された。議会はその審議を続け、同年11月に憲法改正案を賛成多数で可決した。その内容は、大統領および議会議員任期の2年延長(それぞれ5年から7年、4年から6年)、大統領の議会解散権強化、諮問評議会の拡充、自由主義経済体制の明記などであった。諮問評議会は立法機関ではないが、議会に準ずるものとされる。これは、1994年改正憲法でその設置が規定されたもので、有識者が大統領および議会に対し必要な提言を行なう機関とされた(憲法改正後にそのメンバー59名が大統領より任命)。改正案ではそのメンバー数(111名に増加)および職務が拡充され、各種の提言とともに、議会との合同会合において大統領選挙候補者の指名や開発計画の承認、条約の批准を行なうこととなった。改正案において、大統領選挙候補者の指名に関わる規定は、議会と諮問評議会の合同会合メンバーの5%(21名)以上の推薦と候補者3名以上に変更された(大統領選挙において過半数を獲得した候補者がいない場合は、上位2名による決選投票を行なう規定には変更なし)。

2001年2月、憲法改正案に関わる国民投票とイエメン初の地方選挙が同時に実施された。憲法改正に関する国民投票では、賛成が77.42%(201万8527票)であった。国民投票での憲法改正案承認を受け、サーレハ大統領は同年4月に諮問評議会メンバーを任命している。地方評議会選挙では、州評議会(19州と首都特別区の20評議会、全401議席)選挙でGPCが277議席を獲得(得票率69%)、ムディーリーヤ評議会(全6213議席)選挙でもGPCが3771議席を獲得(60%)して勝利した。イスラーハは州評議会で78議席(19%)、ムディーリーヤ評議会で1433議席(23%)、YSPが州評議会で16議席(4%)、ムディーリーヤ評議会で218議席(4%)となっている。これら3党以外の州評議会議員はすべて無所属で30議席(7%)、ムディーリーヤ評議会議員は諸派6党で42議席(1%)、無所属で749議席(12%)であった。

2001年憲法改正により議会の任期が2年延長となったことから、第3回総選挙は2003年4月に実施された。GPCは全301議席中229議席を獲得して圧勝し、以下イスラーハの46議席、YSPの7議席、諸派(2党)の5議席、無所属14議席と続いた。政権与党GPCの42議席増に対し、最大野党イスラーハは7議席減となり、またYSPの巻き返しもならなかったことから、サーレハ大統領率いるGPCの安定政権がより固定化された結果となった。また、このときイスラーハ党首のアハマルはGPCからも公認を受け、イスラーハとGPCに両属する議員として当選し、引き続き議長に選出された。

2005年7月、翌年の大統領選挙への出馬と当選が確実視されていたサーレハ大統領は、突然選挙への不出馬を表明した。統一前の北イエメンで1978年に大統領に就任して以降、統一後を合わせてこの時点で27年間も大統領職にあることから、後進に道を譲りたいとの理由であった。しかし、その後GPCはサーレハ以外の大統領候補を擁立せず、2006年6月24日以降にサナアや地方都市でサーレハ出馬を求めるデモが続いた。このデモを受け、サーレハは7月5日に大統領候補への登録を行なった。

2006年9月20日、第2回大統領選挙と第2回地方評議会選挙が同時に実施された。大統領選挙では、議会と諮問評議会の合同会議において5名の候補者が指名された。現職のサーレハ候補の独走と見られたが、著名な実業家であるファイサル・ビン・シャムラーン候補(野党のイスラーハ、YSP、ナセル統一、ハック党、イエメン人民勢力同盟の推薦)が集会などで予想外の動員力を発揮し、選挙戦は両者の一騎打ちとなった。しかし、結果はサーレハ候補が有効投票の77.17%を獲得して2期目の大統領に就任し、シャムラーン候補の得票は21.82%にとどまった。

地方評議会選挙では、州評議会(20州と首都特別区の21評議会、全431議席)選挙でGPCが315議席を獲得(得票率74.12%)、ムディーリーヤ評議会(333評議会、全6869議席)選挙でもGPCが5078議席を獲得(73.75%)して大勝した。他の政党は、イスラーハが州評議会で28議席(6.59%)、ムディーリーヤ評議会で794議席(11.50%)、YSPが州評議会で10議席(2.35%)、ムディーリーヤ評議会で171議席(2.48%)、無所属が州評議会で20議席(4.71%)、ムディーリーヤ評議会で571議席(8.27%)となっている(そのほかは諸派)。

それまで大統領による任命であった州知事および首都サナア市長が、地方評議会からの間接選挙によって選出されることとなり、2007年5月17日にその選挙が実施された。州知事20人およびサナア市長の計21人のうち、18人が与党GPCによって占められ、3州(マーリブ、ベイダー、ジョウフ)の知事が無所属であった。当選者は、現職の知事のみならず、現職の副知事や中央政府の現職や元職の閣僚、次官、与党幹部、元大使、元軍幹部などであった。州知事の直接選挙を要求していた諸野党は、選挙のボイコットを宣言したが、投票に参加した野党の地方評議会議員もいた。

2007年、議会議長・イスラーハ党首・ハーシド部族連合長のアブッドラー・アハマルが死去し、長男のサーディク・アハマルがハーシド部族連合を継いだ。イスラーハ党首には、ムスリム同胞団のムハンマド・ビン・アブドッラー・ヤドゥーミーが就任し、議会議長は翌2008年に、GPCのヤヒヤー・アリー・ラーイが選出された。

2009年4月、議会は同年に予定されていた第4回総選挙の2年間延期を可決した。延期の理由は、比例代表制の導入を含む一連の議会・選挙制度改革のためであった。しかし、選挙人登録に多数の不正が発覚したための延期であるとの報道や、ホーシー派(2004年以降、サアダ州で政府軍と武力衝突。イラン革命防衛隊の支援を受ける)、南部運動(通称ヒラーク。2007年以降、旧南イエメンの平和的な再分離独立を求める諸組織の総称)、イスラーム過激派の活動、ソマリア沖海賊への対処など、問題山積の状況がこの総選挙延期に影響しているとの観測もある。

2011年4月に 予定される第4回総選挙のあと、議会において大統領任期と議会議員任期を2年間短縮して元の5年と4年に戻す、選挙制度に比例代表制を導入するなどの憲法改正を行なう予定であったが、2010年12月に与党GPCより、これに大統領の三選禁止規定廃止を加える新たな憲法改正案が提示された。野党は強く反発し、これに反対するデモを呼びかけたが、参加者が集まらず不発に終わった。

しかし、2011年1月、チュニジアの政変に触発されたサーレハ退陣を求める大規模なデモが発生した。サナアでの反政府デモは長期化、常態化し、同様なデモは国内各都市にも波及した。5月以降、部族勢力やイスラーム過激派(アラビア半島のアルカーイダAQAP)と政府軍との戦闘も続き、事態の混迷に拍車をかけた。ホーシー派は、サアダ州に加えて隣接するハッジャ州、ジョウフ州を掌握し、南部では新たなイスラーム過激派であるアンサール・シャリーアが、内陸部で勢力圏を確保して実質的な自治を始めた。サーレハ政権はサウジアラビアに仲介を依頼し、サウジアラビアはGCC外相会議においてこの問題を協議して、GCCイニシアチブ(アブドッラッボ・マンスール・ハーディー副大統領への権限移譲、挙国一致内閣、サーレハ大統領への訴追免除など)を提示した。11月23日、サーレハ大統領はこの調停案に署名し、ハーディー副大統領に権限を委譲。12月7日には、野党勢力のムハンマド・バーシンドアを首相とする挙国一致内閣が成立した。2012年1月21日、議会はGCCイニシアチブに沿ってサーレハ訴追免除のための法案を可決し、ハーディー副大統領を大統領選挙の単独候補に指名した。2月21日に実施された大統領選挙で、ハーディーが当選した(信任投票)。大統領選挙後の2年間を移行期間として、その間に憲法改正、議会選挙、大統領選挙が行われる予定となった。2012年4月、ハーディー政権はサーレハの長男アハマド・サーレハ(精鋭の共和国防衛隊司令官)や異父弟アリー・ムフシン(精鋭の第一機甲旅団長。2004年からホーシー派との戦闘を指揮。2011年にサーレハ辞任を求めるデモに合流)を含む、サーレハ親族の軍高官を更迭した。

しかし、憲法改正などに関わる方針を各政治勢力の代表によって協議する機関とされた包括的国民対話会議の設置が大幅に遅れ、2013年3月にようやく設置された。2014年1月、包括的国民対話会議は連邦制導入などを骨子とする合意文書を発表し、移行期間を1年延長して憲法制定と議会選挙、大統領選挙を1年以内に実施することとした。

2014年2月、ホーシー派がサアダ州からサナア北方のアムラーン州に進出し、7月には州都アムラーンを占拠した。8月、ホーシー派はサナア近郊に達し、9月に生活基礎物資値上げに抗議するデモに合流してサナア市内に進出した。その後、政府軍と衝突して一部の政府機関などを占拠した。 9月21日、政府とホーシー派は停戦に合意し、バーシンドア首相が辞任した。ハーディー大統領は10月7日にアフマド・アウド・ビン・ムバーラク大統領府長官を首相に任命したが、ホーシー派とGPCがこれを拒否した(本人も辞退)。10月13日、ハーディー大統領はハーリド・マフフーズ・バッハーフ国連大使(元石油相・首相。2011年にGPCを離脱して無所属)を首相に任命した(ホーシー派は拒否せず)。 ホーシー派のサナア占拠に際し、サーディク・ハーシド部族連合長やアリー・ムフシンはサウジアラビアに逃亡した。

ホーシー派は、ハーディー大統領に対し憲法案作成や選挙準備、経済政策の実施などを要求したが、政府の対応は遅々として進まなかった。2015年1月、ホーシー派はハーディーを軟禁し、翌2月には「革命委員会」を組織して2年間の暫定統治を開始した。3月、ハーディーはサナアを脱出してアデンに向かい、自らの政権の正当性を主張した。その直後、サナアのモスクでAQAPによる大規模な爆弾テロが発生し、幹部を含む多数のホーシー派メンバーが死亡した。これを契機として、ホーシー派はサナアより南方に本格的な侵攻を開始した。3月、サウジアラビアのサルマーン新国王(2015年1月23日のアブドッラー国王死去により即位)はアラブ有志連合(サウジアラビア、クウェート、UAE、カタル、バハレーン、エジプト、スーダン、ヨルダン、モロッコ、パキスタンが参加)を組織し、ホーシー派への空爆を開始した。ホーシー派は4月にはアデン近郊に達し、アデンを巡る攻防戦が続いた。5月、サウジアラビアとUAEがアデンとマーリブ州に地上軍を派遣し、ホーシー派はサウジアラビアへの弾道ミサイルによる攻撃を始めた。一方、イスラーム過激派では、2014年にアンサール・シャリーアからイスラーム国が分派した。AQAPとイスラーム国は、南イエメンの内陸部や東部で勢力圏を拡大するとともに、ホーシー派とアデンのハーディー政権の双方に攻撃を仕掛けている。

2016年4月、アリー・ムフシンがハーディー政権の副大統領に就任し、首相もアハマド・オベイド・ビン・ダガル副首相(GPC、元通信相)に交代した。5月、UAEと米が支援する南部諸勢力(南部運動を背景とする複数の政治団体、武装勢力)が、ハドラマウト州の州都ムカッラをAPAQから奪還した。7月、サナアのホーシー派とサーレハ支持派は、革命委員会に代わる統治組織として「最高政治評議会」を設けた。

2017年1月、UAEが支援する南部諸勢力は紅海沿岸部に進出し、3月にはモカを掌握した。5月、南部諸勢力の中心的な組織である南部移行評議会STC(UAEが支援する武装組織)がアデンを掌握した(正副大統領は従前からサウジに在住)。12月、サーレハはGPC総会でサウジアラビアとの和平に言及し、サウジアラビアもこの発言を歓迎する意向を示したが、その2日後にホーシー派はサーレハを殺害した。サウジに在住していた長男アハマドは復讐を表明したが、イエメン国内に特段の動きはなかった。

2018年1月、ハーディー政権が南部諸勢力による旧南イエメン分離独立のための集会を阻止しようとしたことから、ハーディー政権とセキュリティ・ベルト(略称ヒザーム、UAEが支援する武装組織、リーダーは上記STCの副代表を兼ねる)との武力衝突が発生。5月、紅海沿岸部を進撃していた南部諸勢力はホデイダ近郊に達し、イエメン最大の港湾都市ホデイダへの攻撃を開始した(一方、UAEはソコトラ島に地上軍を上陸させ占領)。しかし、ホデイダは陥落せず、戦線は膠着した。12月、国連の仲介によりホーシー派とハーディー政権は和平協議を行ない、ホデイダ州全域での停戦に合意した(ホデイダからの両派部隊の撤退はなされていない)。

2019年5月12日、UAEフジャイラ港沖合でサウジアラビアのタンカーが攻撃を受け、6月13日にはオマーン湾で日本とノルウェーのタンカーが攻撃を受ける(米英はイランによる攻撃と主張)。7月、UAEはイエメンに派遣していた地上軍(5000人規模)の撤退を開始。8月、ホーシー派との戦闘で死亡したヒザームの指揮官の葬儀をきっかけに、7日からハーディー政権とSTC、ヒザームとの武力衝突が生じ、STCとヒザームは大統領宮殿やアデン市内の主要政府施設を占拠(その後、撤退)。同月13日、テヘランでイラン最高指導者ハーネメイー師がホーシー派広報のムハンマド・アブドッサラームと会談。同月17日、ホーシー派はサウジアラビアのシャイバ油田を無人機10機で攻撃したと声明。9月14日、サウジアラビアのアブーカイク油田とクライス油田が巡航ミサイルと無人機により攻撃される(ホーシー派が攻撃声明を出したが、米などはイランによる攻撃と主張)。同月、ホーシー派はサウジアラビアのナジュラン方面に侵攻し、武器と捕虜を獲得と声明。10月11日には、サウジアラビアのジェッダ沖でイランのタンカーが攻撃された。

2019年11月5日、サウジアラビアの仲介により、リヤドでハーディー政権とSTCが和解した。両者は「権力分担協定」に署名し、ハーディー政権はSTCに複数の閣僚ポストを与え、STCの兵力(数万人規模)はハーディー政権の指揮下に入ることとなった。しかし、2020年4月26日、STCはアデン市と旧南イエメン各州の自治を宣言し、これを拒否するハーディー政権およびサウジアラビアとの対立関係が再燃した。ただし、実際に自治が行われているのは、アデン州とラヘジ州のみである模様。7月1日には、ハーディー政権またはSTCの勢力圏内にあるタイズ市で、サウジアラビアとUAEを非難するデモが生じた。12月18日、ハーディー政権とSTCは再び和解し、両者による連立内閣を発足させた。12月30日、新首相らを乗せた飛行機がアデン空港に着陸した直後、空港に攻撃があり、死傷者を出した(首相ら、政府関係者は無事)。

2020年1月10日、米ポンペオ国務長官は、ホーシー派をテロ祖域に指定したが、その後に発足したバイデン政権により取り消された(ホーシー派要人への経済制裁は続行)。バイデン政権は2月4日、アラブ有志連合への軍事支援を停止すると発表するなど、トランプ政権の中東政策を転換する意向を示した。一方、ホーシー派は2月以降、サウジアラビア南部の軍事施設や東部の石油関連施設、首都リヤドに対するミサイルや無人機による攻撃を頻繁に繰り返し、3月9日には、サウジアラビアがイエメンの首都サナアに対する大規模な空爆を行なった。22日、サウジアラビア政府はホーシー派に対し、国連監視下での全土での戦闘停止やハーディー政権との和平協議などの停戦案を示した。しかし、ホーシー派は「サウジアラビアがイエメンへの攻撃を停止することが前提」と停戦案を拒否し、26日には無人機を用いたサウジ領への越境攻撃を行なった。

2019年に自国の地上軍部隊をイエメンから撤退させたUAEは、自国に亡命したイエメン人に軍事訓練を施して民兵部隊を編成し、2021年12月にイエメンに派兵した。この民兵部隊はサウジアラビアと国境を接するマーリブ州、シャブワ州などで、一定の戦果を挙げた。これに対し、ホーシー派は2022年1月、3度にわたりアブダビの石油施設や米空軍が使用する空軍基地などに、無人機や弾道ミサイルによる攻撃をおこなった。このホーシー派の攻撃にアラブ有志連合は報復の空爆をサナアに行ない、2月には無人機を管制する衛星通信施設を爆破したと発表した。

参考文献

- 松本弘「イエメンの民主化」『現代の中東』27号(1999年7月)、pp.27-41。

- ―――「イエメン民主化の10年」『現代の中東』39号(2005年7月)、pp.24-39。

- ―――「イエメン:政党政治の成立と亀裂」、間寧編『西・中央アジアにおける亀裂構造と政治体制』JETROアジア経済研究所、2006年、pp.95-158。

- ―――「民主化と構造調整―イエメンの事例から―」『中東研究』500号(2008年6月)、pp.206-211。

- ―――「イエメン―政変とイスラーム主義―」『中東研究』512号(2011年9月)、pp.17-28。

- ―――「イエメンの混迷―その背景と特質―」『国際問題』605号(2011年10月)、pp.38-47。

- ―――「イエメンの民主化と部族社会―変化の中の伝統―」、酒井啓子編『中東政治学』有斐閣、2012年、pp.67-80。

- ―――「イエメン・ホーシー派の展開」、酒井啓子編『途上国における軍・政治権力・市民社会―21世紀の「新しい」政軍関係―』晃洋書房、2016年、pp.112-129。

- ―――「イエメンにおける政治と部族」『中東研究』526号(2016年5月)、pp.33-43。

- ―――「イエメン内戦の背景と特質」『海外事情』64巻9号(2016年9月)、pp.18-29。

- ―――「イエメンの内戦と宗派」、酒井啓子編『現代中東の宗派問題―政治対立の「宗派化」と「新冷戦」』晃洋書房、2019年、pp.205-226。

- 「特集 イエメン―忘れられた『アラブの春』の落とし子―」『アジ研ワールド・トレンド』248号(2016年5月)、pp.2-38。

- ―――「イエメン内戦における国家観の不在―ホーシー派支持者の意識と傾向―」、末近浩太・遠藤貢編『紛争が変える国家(グローバル関係学4)』岩波書店、2020年、pp.44-63。

- ―――「イエメン内戦―その要因と展開―」、近藤洋平編『アラビア半島の歴史・文化・社会』東京大学中東地域研究センター、2021年、pp.175-194。

トルコ/最近の政治変化

(1) トルコ共和国の政治変動略史

トルコ共和国は1923年10月に樹立が宣言されて以降、1924年3月にカリフ制を廃止し、大統領を国家元首とし、西洋世界を見習って国民主権や世俗主義を柱とする国家建設を進めた。世俗主義は、国家の正当性原理に留まらず、国民アイデンティティの脱宗教化や、教育や法体系の世俗化(近代西洋的制度の導入)にまで及び、1937年には世俗主義条項が憲法に挿入された。加えて、オスマン帝国が民族分離独立運動によって瓦解した経緯から、建国エリートはトルコ民族文化への同化による国民建設こそが国家の存立基盤だと考えた。その結果、非トルコ系民族文化の主張や、国境を越える労働者の連帯活動を唱える共産主義運動は新生国家への主要脅威とみなされ、抑圧された。共和制樹立から1945年までは、共和人民党の一党制が敷かれ、体制基盤の確立に注力された。

第二次世界大戦の終結にともなって、民主主義が国際的な政治スローガンとなった。国内的にも準臨戦態勢で国民生活は疲弊し、体制への不満が高まっていた。そうした中で指導者層において、体制の枠組みが確立された上、西洋世界への仲間入りを目指す以上、複数政党制に移行するべきだとの議論が優勢となり、民主化が決定された。

1950年には選挙による政権交代が実現し、民主党政権が誕生した。選挙制度としては、大選挙区非拘束名簿式連記投票制による多数代表制が採用されたため、選挙区の第1位政党が当該選挙区議席を独占することになり、1950年代を通じて民主党は国会で圧倒的多数を維持した。しかし、1950年代後半には貧富の格差が拡大し、経済不況にも見舞われたため、民主党政権批判が高まった。政権維持のために民主党が、軍隊を動員して共和人民党の選挙活動を妨害し、政権批判を封じ込めるためにメディア全体への検閲体制を強めると、反政府感情は軍部の若手将校や学生らの間にも広がっていった。また、民主党は、かつて世俗化政策を進めた共和人民党を「無神論者」や「共産主義者」呼ばわりすることで、宗教感情の側面から国民の歓心を買おうとした。そしてついに、1960年5月に軍幹部が収拾に乗り出し、民主党幹部を逮捕し、党の解散、国会の停止を宣言した。

1960年5月から1961年10月にかけて続いた軍事政権は、その後のトルコの政治に重要な影響をもたらした。まず、軍が「民主主義の回復」と「公正な選挙による早期民政移管」を掲げて介入し、それを実現したことで、「民主主義体制擁護の貢献者としての軍部」として軍部の政治介入を正当化するイデオロギーが定着するきっかけとなった。軍事政権である国家統一委員会は、内部に軍政の恒久化を唱える強硬派を抱えていたが、結果的には、政治結社や言論の自由にも言及する1961年憲法を、国民投票による賛成多数を得た上で制定し、国会第一党の権力濫用を防ぐための制度改革を行った。国会には上院が新設され、立法府の活動をチェックできるように憲法裁判所も設置された。また、国会内で一定以上の野党勢力が存在し、与党をチェックできるように、中選挙区比例代表選挙制が導入された。その上で、1961年10月に民政移管のための総選挙を行った。

その一方で、軍事政権下では旧民主党幹部は懲役刑に、党首等3人は絞首刑に処せられた。また、国会を監督するために新設された上院で、国家統一委員会(すなわち軍幹部)の委員全員が終身議員に着任し、1980年代まで軍出身者が就任することになる大統領にも一定数の議員を選任する権限が付与された。さらに、軍幹部が主導する国家安全保障会議が新設された。これは、政権に対して国家安全保障の問題で強制力のある意見を述べる機関と位置づけられ、事実上、軍部が政治に直接介入することを許す憲法上の機関となった。国家安全保障会議は、国内の宗教的、民族的、イデオロギー的問題が体制の安全を脅かすと判断した場合には、一般に内政問題とみなされるものについても、強い影響力を発揮することになるのである。

こうして軍部は「民主主義の後見人」であるとの言説とイメージを創りだし、軍部の政治介入を正当化していった。さらには、軍部が民主主義の危機だと考える状況では政治に直接介入していくことになる。

例えば、トルコの1960年代から70年代は、左翼の労働運動や学生運動と、それへの対抗勢力としてトルコ民族主義やイスラム復興勢力がそれぞれ高揚し、大学構内や街中で抗争や衝突を繰り返すという不安定な時代であった。国会では、経済政策を巡って紛糾しては内閣が交替を繰り返しており、社会不安と政治的麻痺があからさまになっていた。そこで軍部は、1971年に、事態収拾のためには政権奪取もやむをえずとの書簡を政府に突きつけ、内閣総辞職と軍の後押しを受けた超党派内閣の承認を要求し、国会にそれを受け入れさせた。しかし、1970年代には各種イデオロギー運動はますます高まり、新選挙制度があだとなって、国会は小党分立に陥り、またもや政権交代が繰り返されていた。国民生活は年率100%を超えるハイパー・インフレで疲弊し、抗争の激化による社会不安も極大化する中、1980年9月に再び軍部が政権奪取を宣言した。以後、約3年の間、軍部による国家安全保障評議会が政治を行った。

この軍事政権もまた、民主主義が機能できるように、その阻害要因を取り除くことを公言して行われた。前回にも増して徹底的なパージが行われ、旧政党は全て非合法化されて幹部は懲役刑に処せられた上で参政権を剥奪された。また、1982年に新憲法が制定され、1983年には総選挙も実施されたが、軍事政権のチェックを通った政党と政治家のみが参加できる制限的な選挙となった。

さらに、1982年憲法でも、上院は廃止されたものの、軍部の政治介入を可能にする国家安全保障会議が再び設置され、1980年代を通じて軍部の政治的影響力が公然と発揮されることになった。まず、軍事政権内閣が大統領府評議会に改編され、以後6年にわたって、体制原理に関わると考える法律を審査する権限を与えられた。また、大統領には国家安全保障評議会議長が就任しており、7年の任期を約束された。さらに、1987年まで新憲法は国民投票にかけられなかった。1987年には1980年クーデターにより公職追放された政治家たちの公職復帰が許され、1987年の国政選挙を以て1980年クーデターの制度的遺産がある程度精算されたが、その後も何度かの条項改廃を経ながらも、1982年憲法がトルコの体制の枠組みを規定している。

しかし、その後も軍の政治介入は続いた。1997年に軍部がイニシアティブをとった政権交代劇が起きた。そもそも1995年選挙の結果、親イスラムの福祉党が国会で第一党となったが、軍幹部が大統領に対して第二党の中道右派政党に首班指名をするよう圧力を与え、成功したとされている。しかし、その時の国会第二党と第三党の連立が上手く機能しなかった上に、金銭スキャンダルも発覚し、1996年7月には福祉党を首班とする連立を認めないわけには行かない状況になった。しかし、福祉党連立政権はイスラム系諸国との外交に積極的になりすぎたことが軍を刺激し、1997年2月の国家安全保障会議で軍側からイスラム復興による体制の危機を宣告されるに至った。この会議がきっかけとなって、連立政権が崩壊した上、軍部はメディアや司法関係者、大学当局に対してイスラム復興対策を講じるように要請し、福祉党非合法化を始めとする復興勢力弾圧が実行されたのである。

世俗主義国家エスタブリッシュメントと、国是に批判的な党是を有する政党との対立はその後も続いてきた。しかし、2010年の憲法改正は世俗主義国家エスタブリッシュメントの権力基盤を揺るがすものとなった。軍部批判のタブーを覆しかねない条項改正として、1980年軍事政権メンバーを起訴することを禁じた条項が削除され、軍政期の拷問やパージ等の責任を司法的に問うことが可能となった。その他、軍内人事を決定する高等軍事会議の決定についても司法的救済の道が開かれ、思想・信条などを理由として軍から懲戒解雇された人々に文民法廷でその正当性を問う権利が認められた。また、司法人事組織の高等判事・検事会議の委員選出方法も変更され、下級判事の直接投票による選出枠が上級判事による選出枠を上回るなど、司法人事のあり方にも大きな変更が加えられた。

このようにこの20年間でかなりの民主化改革が進むとともに、従来の世俗主義国家エスタブリッシュメントと政党・議会との力関係にも本質的な変化が生じ始めている。それはアイデンティティや思想・信条の多様性を尊重する、成熟した民主主義へと展開していくと期待された。しかし、世俗主義とトルコ民族主義という二つの建国以来の国是の下で積み重ねられた抑圧は、それを是正しようとする局面になって、別の新たな抑圧に道を開いた。世俗主義の克服を目指した福祉党の流れをくむ公正と発展党は、一旦、権力を確立すると、批判を許さず、公正で清潔な政治から遠ざかり、強権化に傾くようになった。それは、「選挙」や「政治体制」の項目で詳述するように、国内で旧来エリートとは異なる文化資本を有する新興エリートが急速に富と権力を拡大したことによる権力バランスの反転が引き起こす摩擦や、シリア内戦を中心とした地域国際社会の政治変動とトルコのクルド問題が一体化してトルコ政治を揺るがすようになったという、国内外の大きな構造変動と関わっている。しかも、その構造変動は、アメリカが中東介入に及び腰になるのに対して、ロシアがシリア内戦へ関与を通じて中東でのプレゼンスを高めるというグローバル大国間の力関係の変化に敏感に反応しながら展開している。21世紀のトルコの政治変動は、国際的な政治変動を反映する鏡と言えるのかもしれない。

(2) EU加盟プロセスと民主化改革

1987年に選挙プロセスが大幅に民主化されたものの、民主化課題は山積していた。しかし、トルコが1987年にEU正式加盟を申請したことが契機となり、今日に至るまでEUの民主化基準を物差しとして民主化改革が進められた。

前項との関係で重要な改革は、軍部の政治関与を排除するものである。国家安全保障会議は文民政府代表の多数が確保され、同事務局長も文官出身者を任命するよう法改正された。また、高等教育やマスメディアを統制する委員会において軍代表常任委員ポストが廃止された。イスラム主義やクルド民族主義など国是と相容れない主義主張を掲げる人たちをも扱ってきた国家治安裁判所にも軍籍判事が常駐していたが、まず完全文民化された上で、最終的には裁判所自体が廃止された。2006年のEUによる進捗報告書は、軍幹部が政治的影響力を行使しようとして公式・非公式に政治的発言を行うことも重大な問題としているが、制度的には大幅に文民化が進んだといえる。

また、言論・思想の自由についても、特にマイノリティ言語での公的コミュニケーションが大幅に自由化された。1990年代冒頭に、クルド語での出版や音楽活動が解禁され、2000年以降には、マイノリティ言語での放送が始まり、2009年1月には国営放送にクルド語専門チャンネルが開設された。また、マイノリティ言語での命名や選挙活動も可能となった。

政治参加の自由化という面では、1995年の法改正によって、大学の学生や教員が政党の党員になる権利や、上級公務員が労組を結成する権利が認められた。政党側にも、青年組織や女性組織、海外動員組織を設立することが認められるとともに、2003年の法改正では、政党を非合法化するまでに、当該政党への警告発令など、いくつかの手続き的段階が設定され、政党側にも対応の余地が与えられることになった。

こうした改革の進展が認められ、トルコは2005年10月にEU加盟の最終段階である正式加盟交渉を開始した。つまり、制度的にはかなりEUの民主化基準に近づいてきていると認められたのである。

しかし、それにもかかわらずトルコの加盟交渉の道のりは厳しいものとなった。一つはトルコが対立してきたキプロス共和国が2004年にEUに加盟したことで、同国がトルコの加盟を承認しない限り、加盟が無理となったことである。また、EU側も東欧・バルカン諸国の加盟を矢継ぎ早に実施したことによる拡大疲れがあった。それは新規加盟の中進国に対する財政負担という面だけではなく、文化的アイデンティティの面で「ヨーロッパ」かどうかが近代以降、常に論争の的になってきたムスリム多数派国家のトルコを受け入れることへの抵抗という面も強かった。2005年に正式加盟交渉を開始する時点で、財政プランの面で少なくとも以後10年はトルコの加盟はあり得ない、ということが明示されており、その後も、欧州内のムスリム移民差別感情が盛り上がるたびに、EU・トルコ関係も軋んだ。ムスリム・アイデンティティを全面に押し出すエルドアン政権が強権化する過程と、シリア難民受け入れをめぐってEU世論が大きく揺れた時期、フランスなど欧州内大国の中心都市部で「イスラム国」の自爆攻撃が多発した時期が重なったために、こうした摩擦は、なおさらに厳しいものとなった。

2018年の大統領制移行によってトルコではエルドアンの強権化は制度化され、後戻りのできない地点に差し掛かっていると欧米では見られているため、もはやトルコのEU加盟はあり得ない、という雰囲気がEU世論では支配的にみえる。しかし、エルドアン新体制が発足してすぐにトランプ米大統領がトルコやイラン、中国など、今後の国際政治構造変動において鍵を握る国に制裁を発動し、それが欧州経済をも揺るがしかねない事態になっている。トルコも新体制の下で、多様な政治改革を行っていく一環として、EU基準での改革をEUとも協力しながら進めていく意向を示すなど、柔軟かつ多元主義的外交政策を志向することを示唆している。トルコ外交の基軸を作ってきた米国との同盟関係が揺らぐ一方で、シリア内戦をめぐってはロシアに翻弄され続けたトルコがロシアの覇権下に組み込まれてしまうような外交的選択をするとは考えられず、その際にはEUとの関係が必ずバランサーとして重要になってくるだろう。EUとの関係は、内政における民主化やその他の高度成長社会に向けた取り組み目標としてだけでなく、今後は変動する国際政治バランスのなかで巧みにかじ取りをしていくうえで、トルコにとってできるだけいい関係を築いておくべきアクターと位置付けられていくと思われる。

参考文献

- 新井政美『トルコ近現代史:イスラム国家から国民国家へ』みすず書房、2001年。

- 澤江史子『現代トルコの民主政治とイスラーム』ナカニシヤ出版、2005年。

- Commission of the European Communities, Turkey 2006 Progress Report, 2006.